Choisir un article :

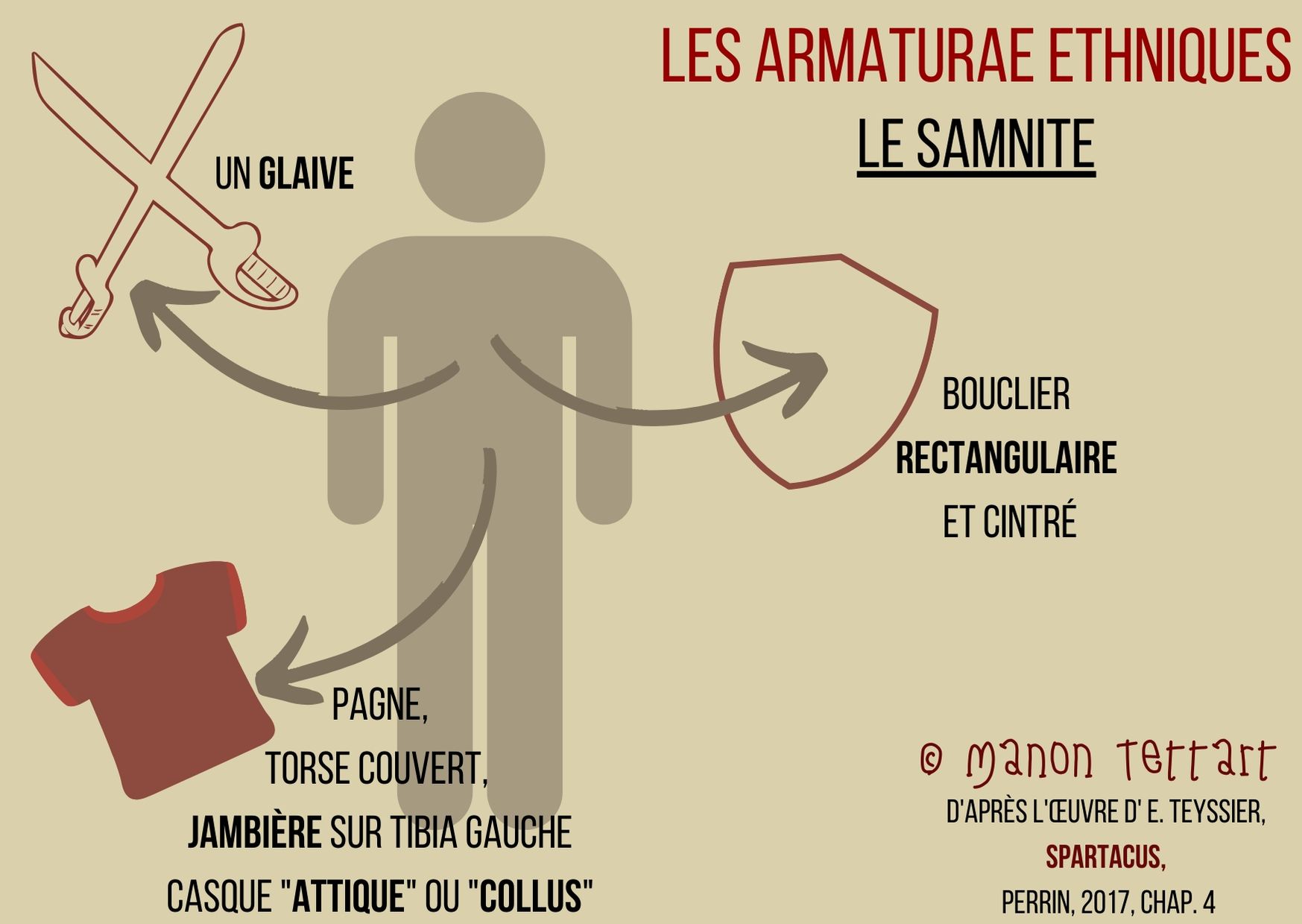

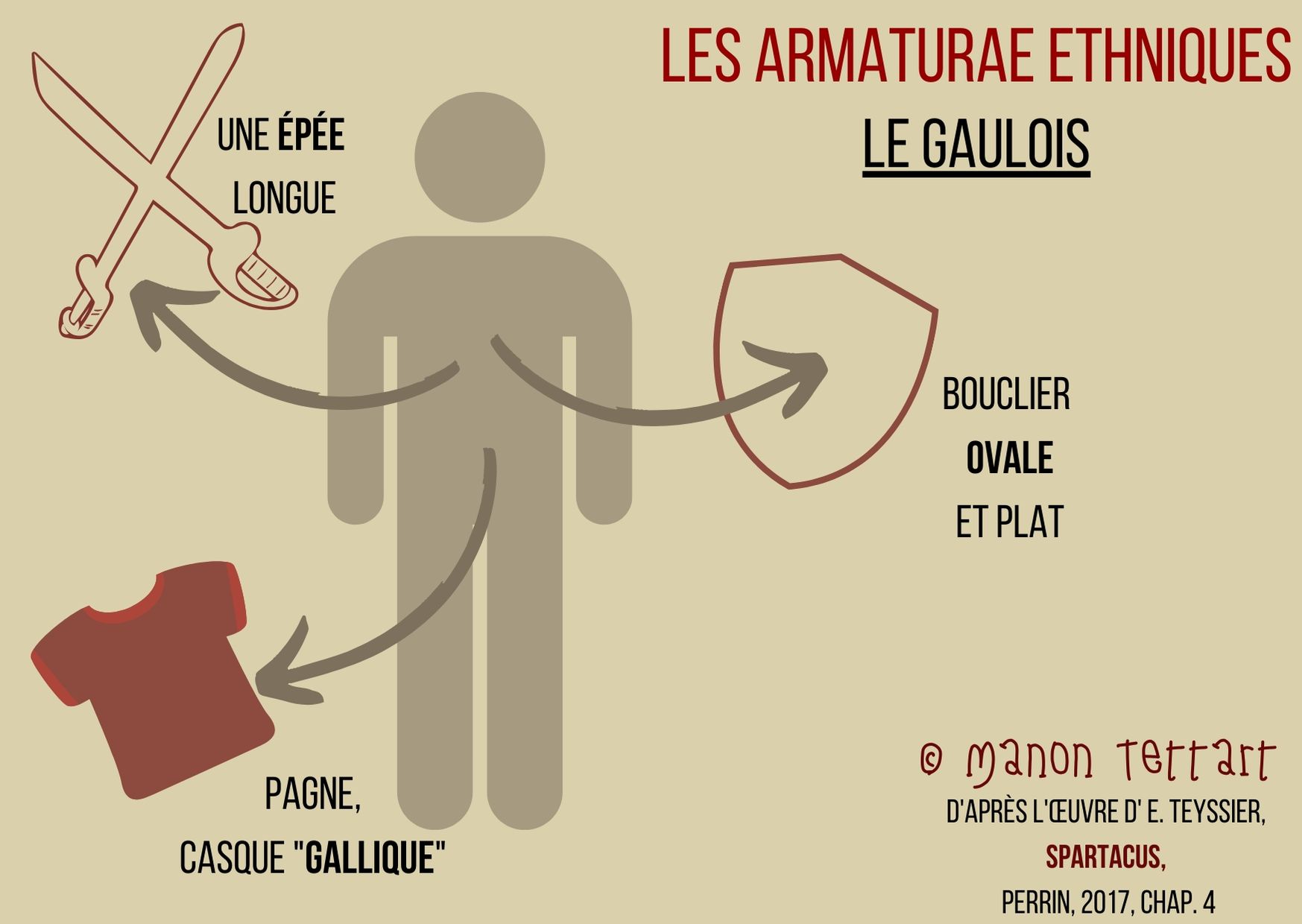

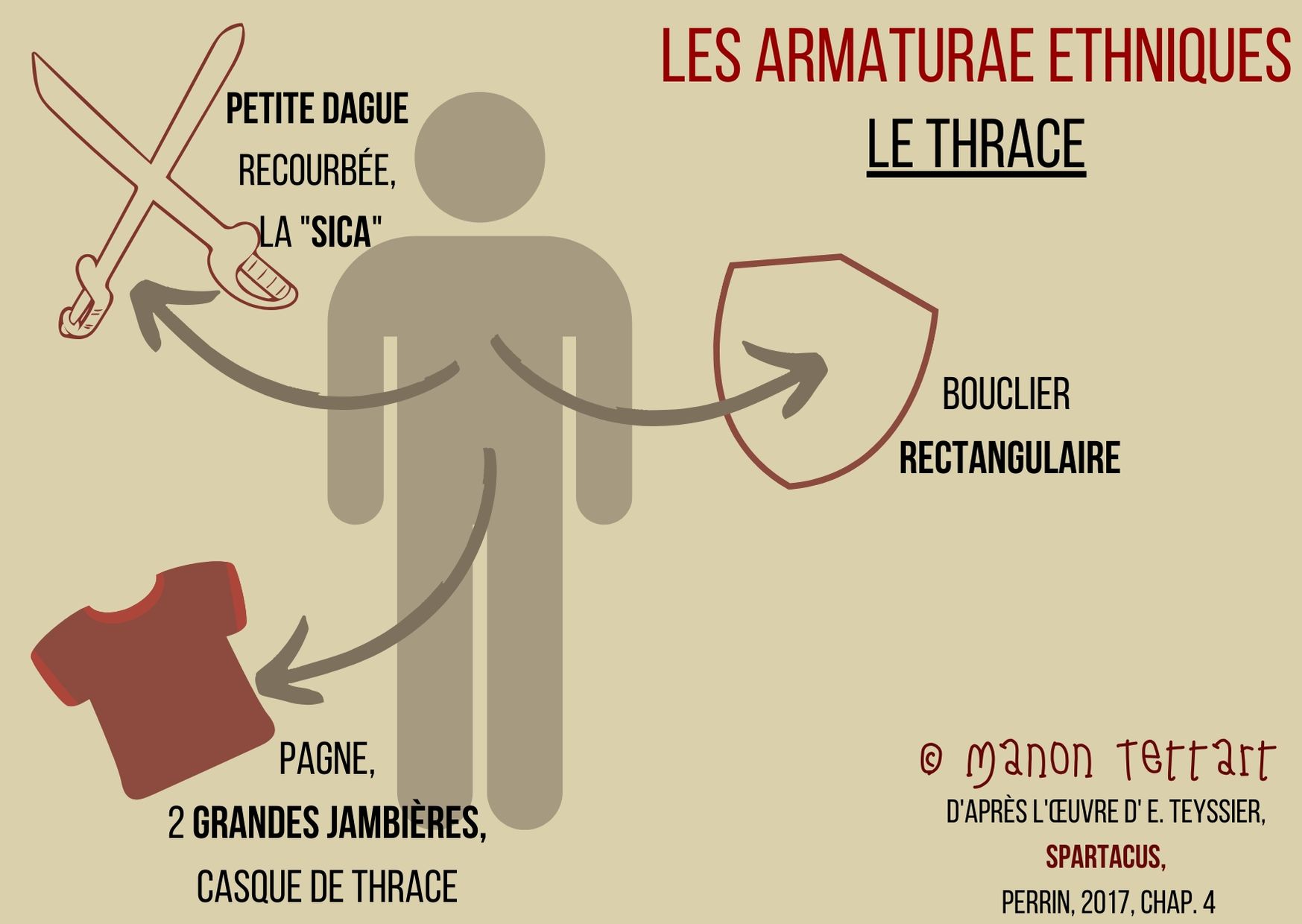

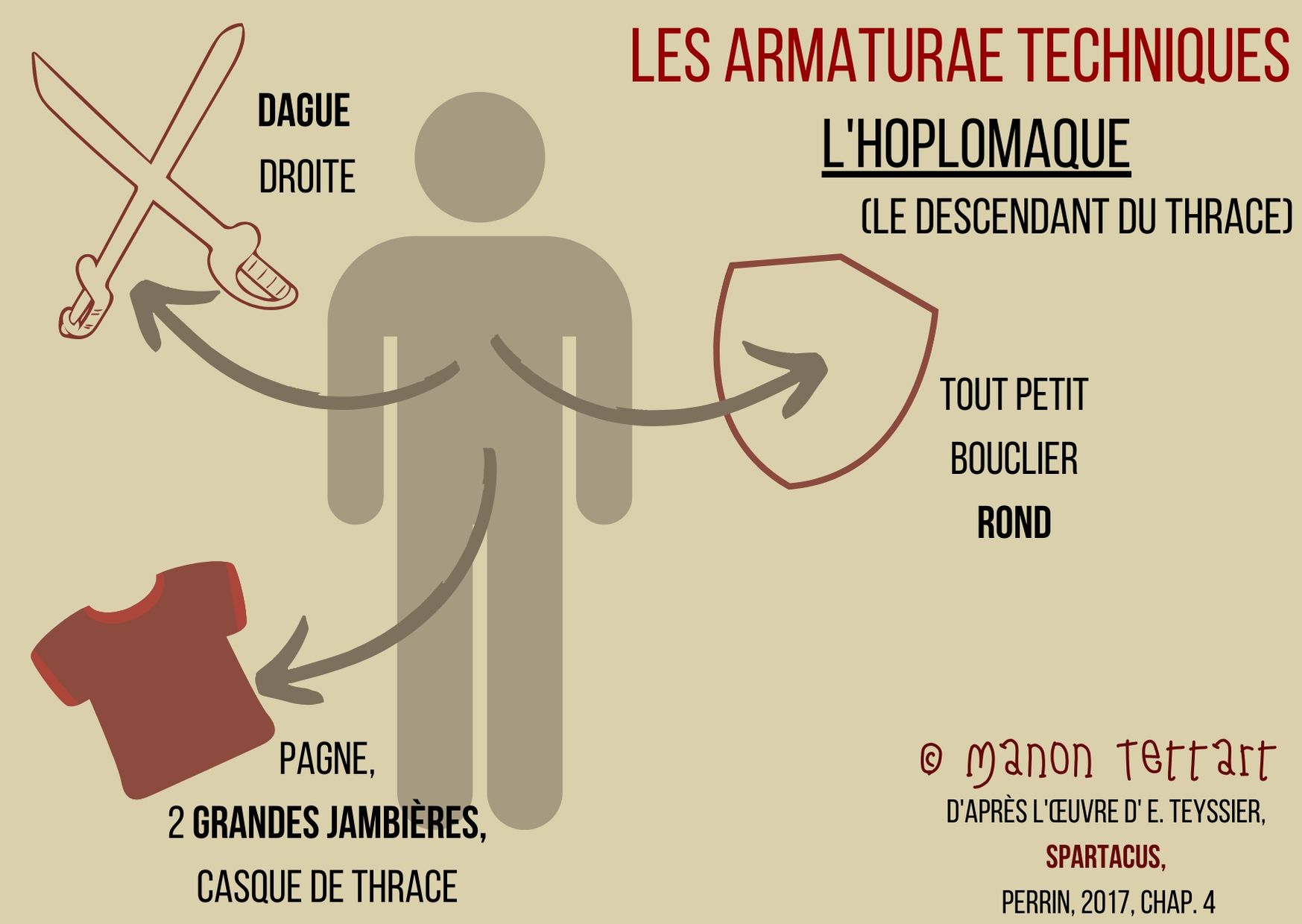

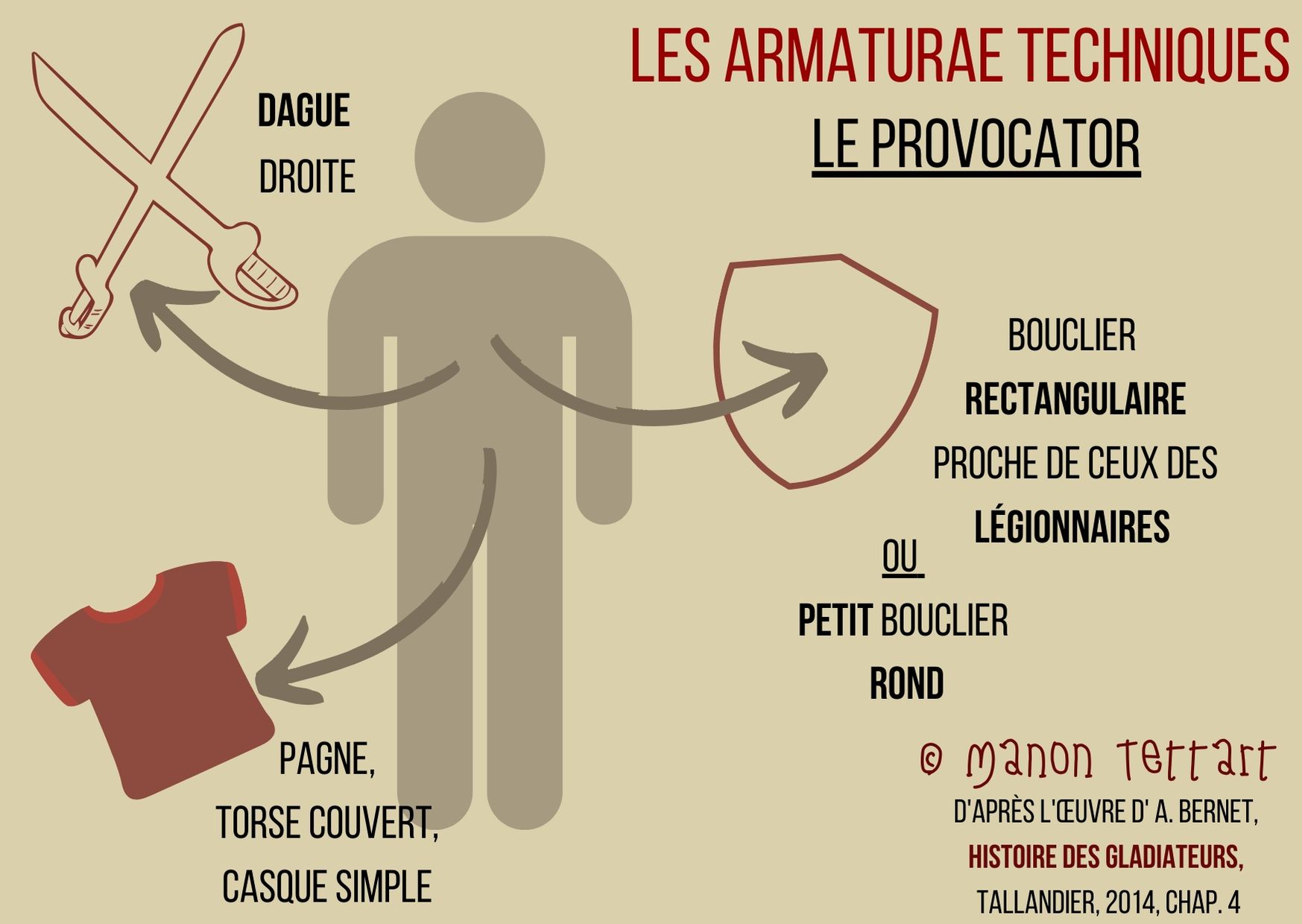

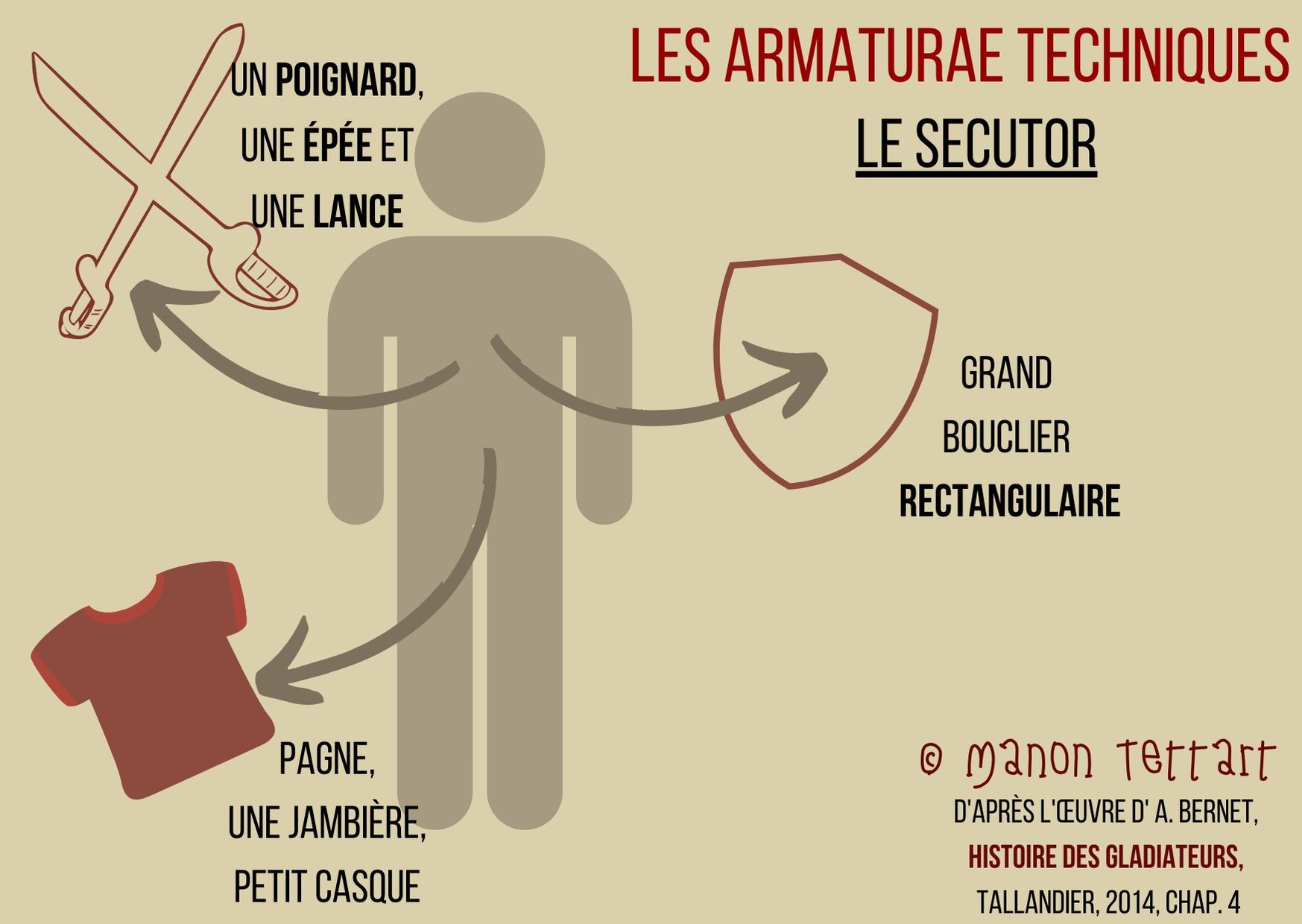

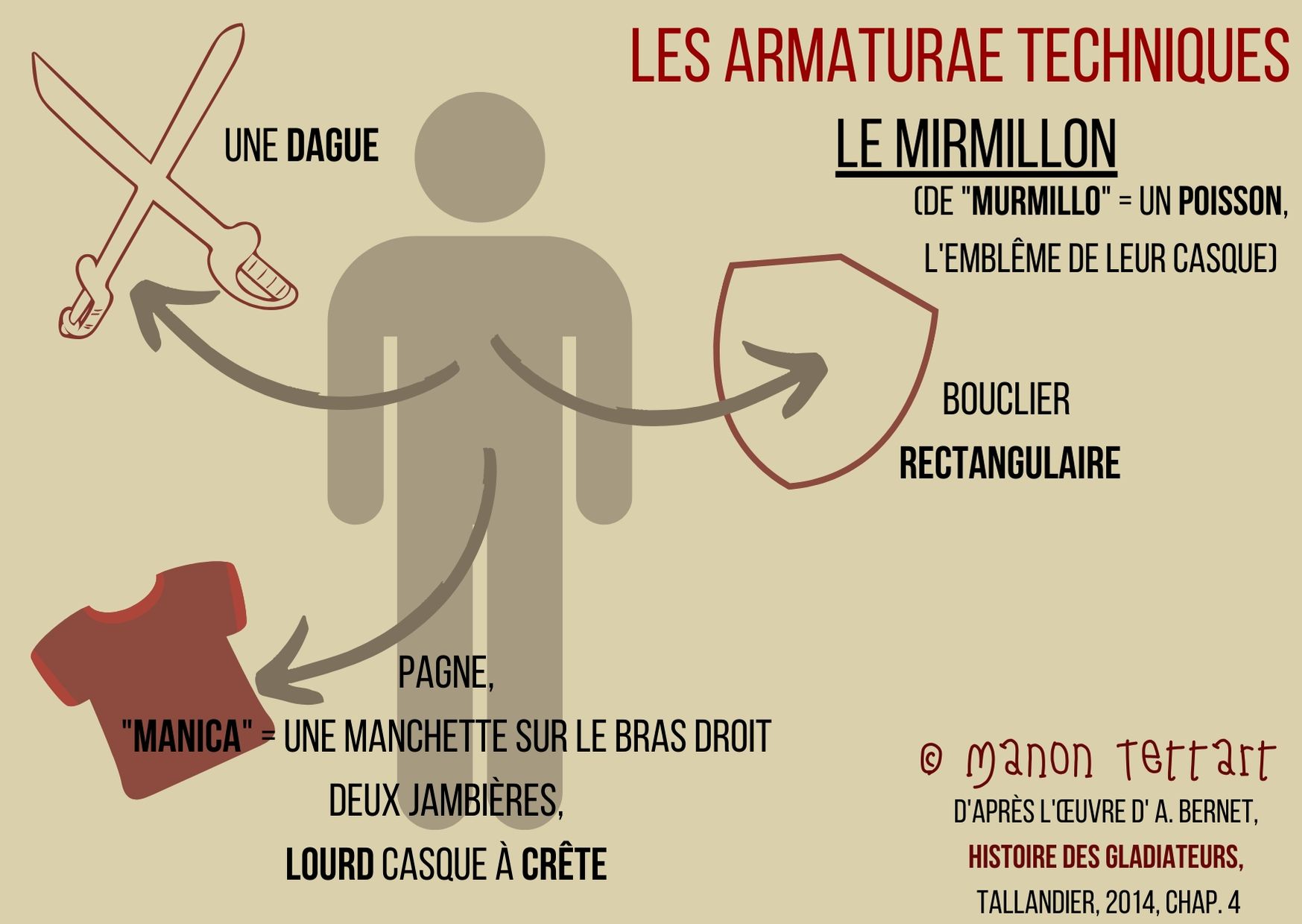

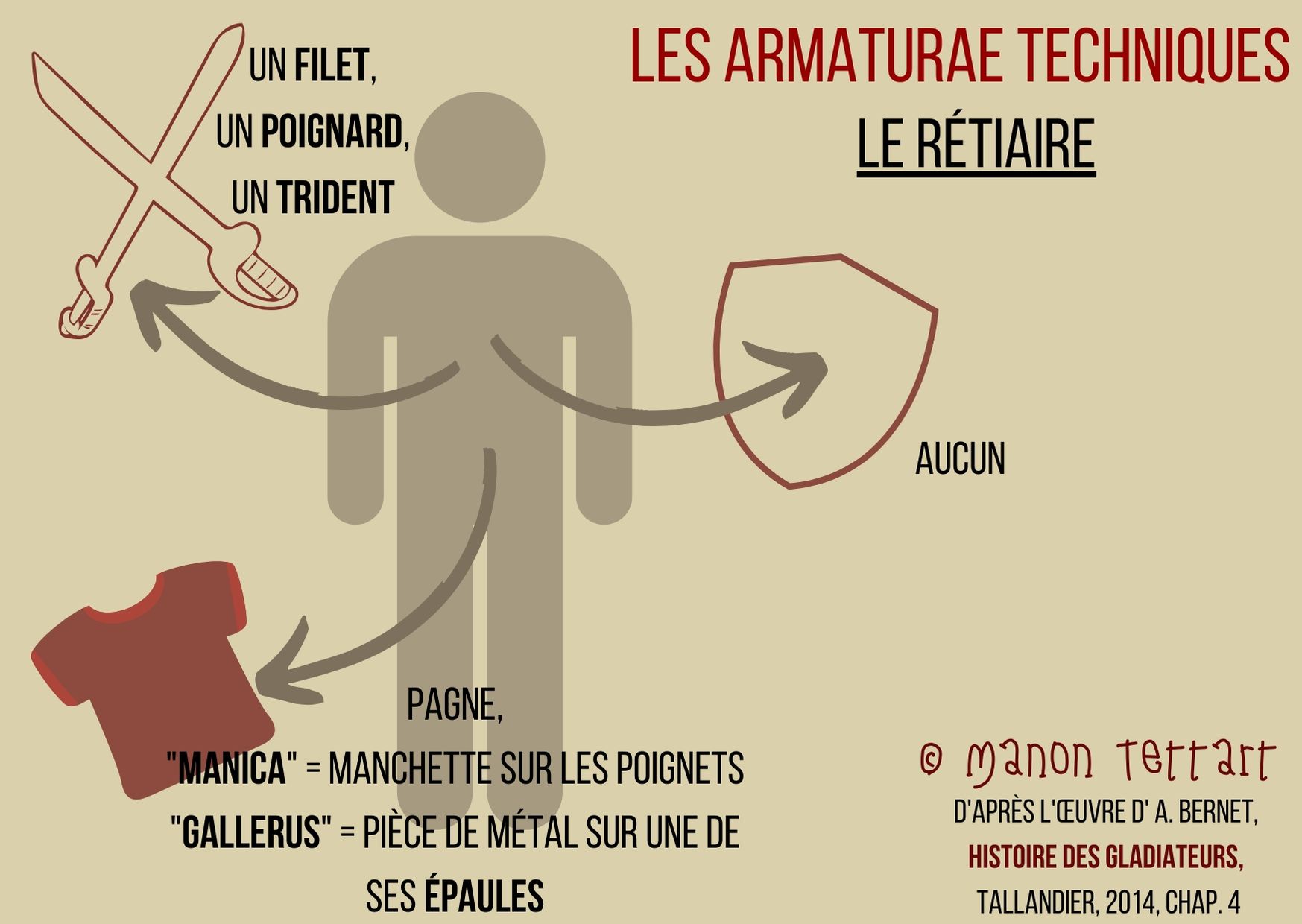

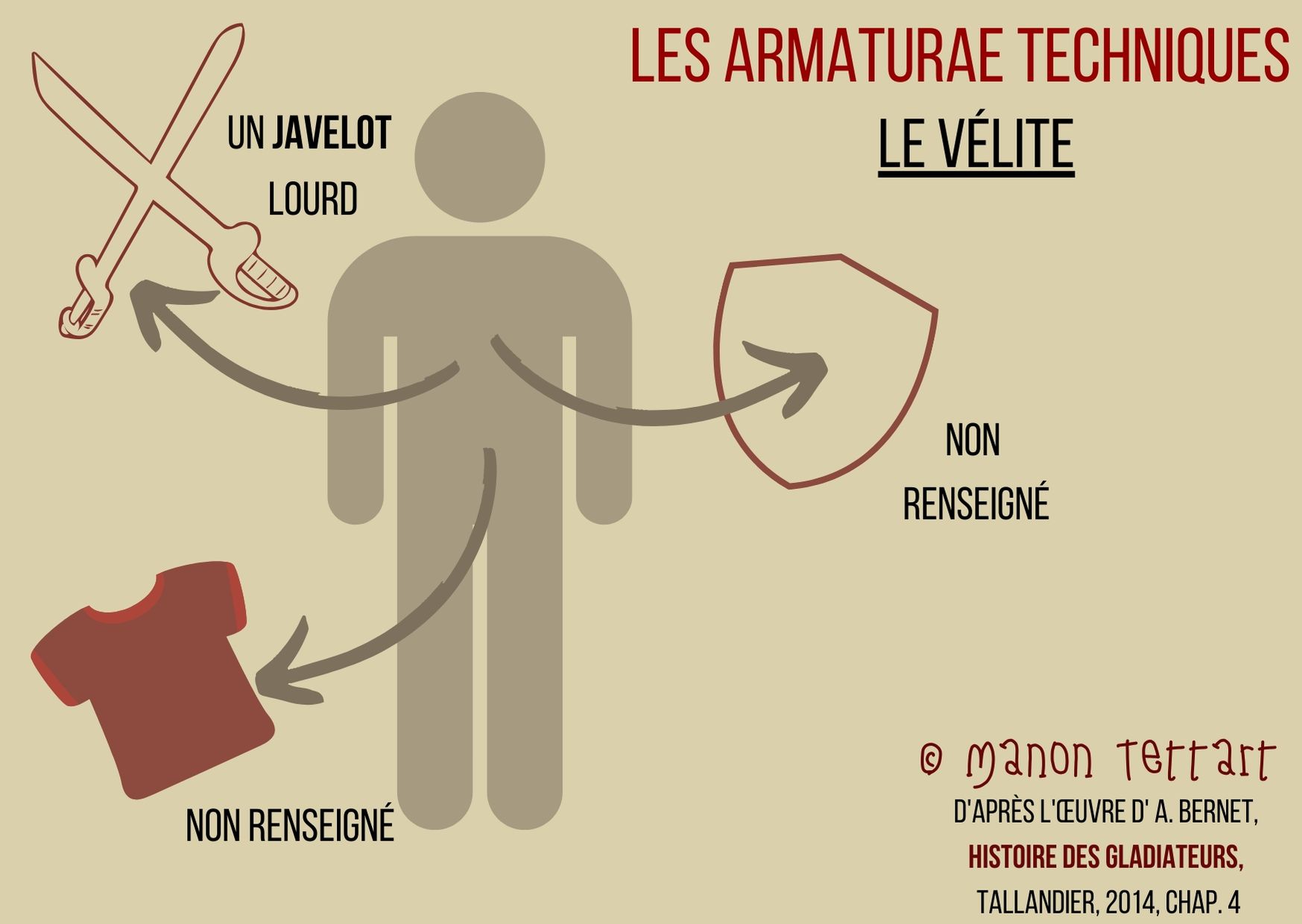

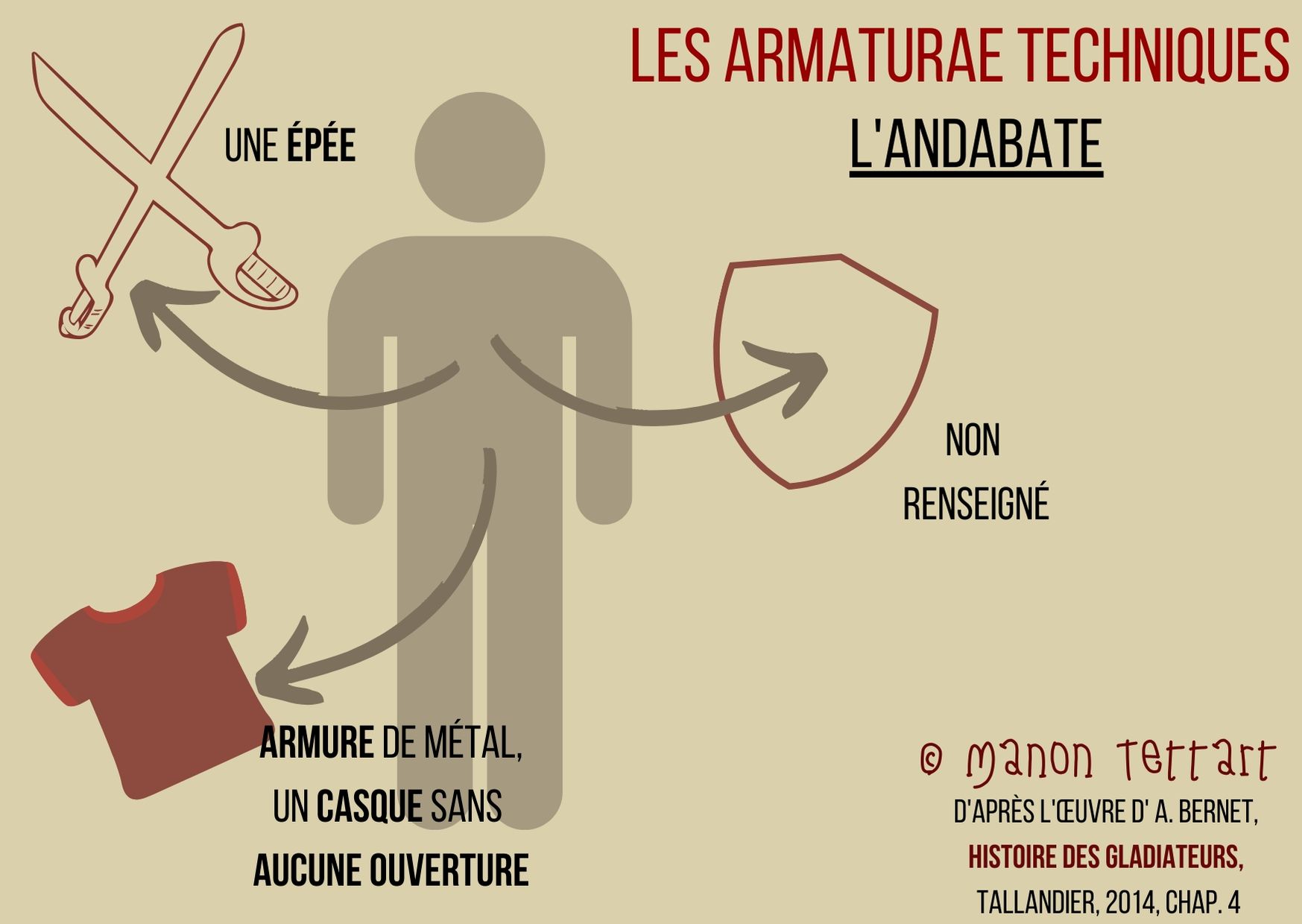

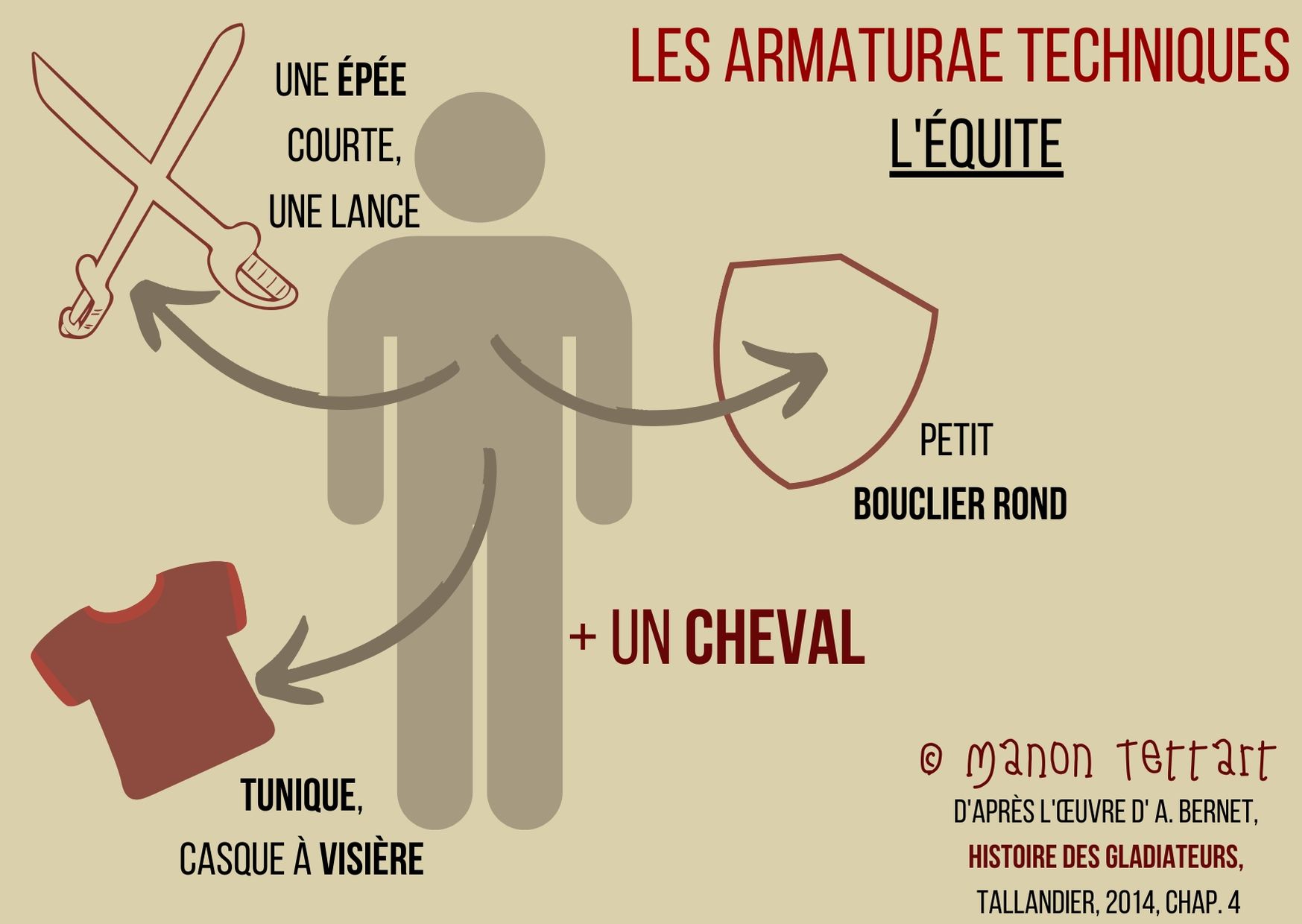

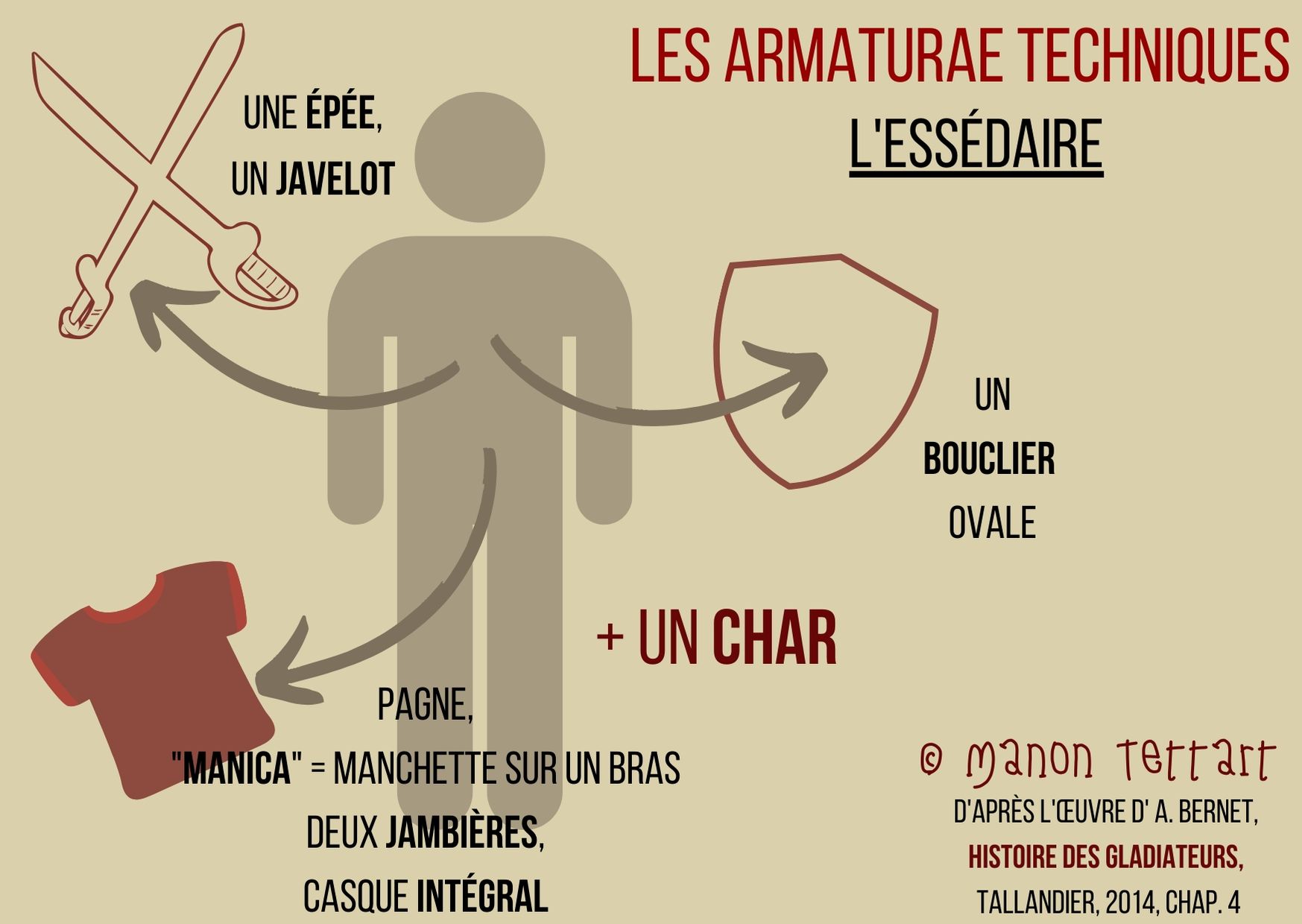

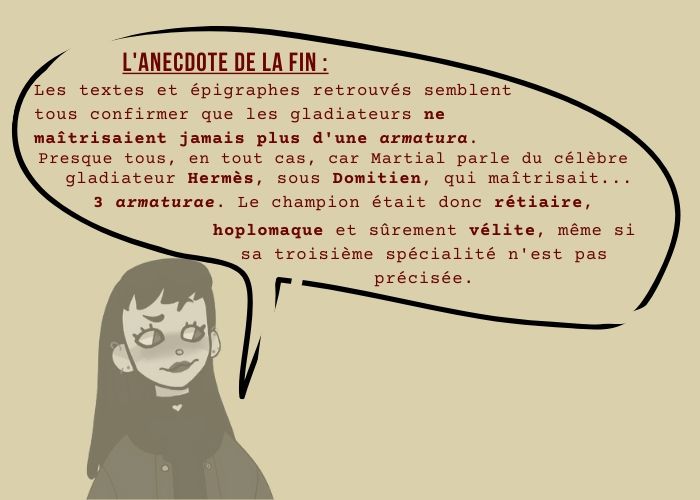

Deux grandes catégories d’armaturae se distinguent : les armaturae ethniques, les plus anciennes, au nombre de trois et qui représentent les peuples vaincus par Rome pour « tourner en dérision un ennemi détesté »1, et les armaturae techniques qui ont été créées pour suivre la demande du peuple de diversifier les combats et créer davantage de sensationnalisme, d’extravagance et de variété2.

Les armaturae ethniques

Ces premières armaturae ne cherchent donc pas à être spectaculaires, mais se rapprochent d’une reconstitution historique. Si cela est donc compatible avec les origines de la gladiature, elle n’est plus en accord avec la transformation de ces hommages funéraires en de véritables spectacles. Le peuple en demande davantage et, ce que le peuple veut, les jeux le donnent.

Les armaturae techniques

Ces spécificités éloignent donc radicalement ces « nouveaux » gladiateurs de ceux primitifs. Anne Bernet écrit d’ailleurs : « le temps est loin des premiers gladiateurs, de ces munera ad tumulum, ces combats auprès de la tombe dont Auguste, dans un parti pris archaïsant, a vainement tenté, aux toutes premières années de notre ère, de rétablir l’usage »3.

Ces dernières armaturae se rapprochent donc des scènes épiques du cinéma, l’invraisemblable en moins. Le peuple va dans l’arène pour assister à un spectacle qui va les émerveiller et les divertir, semblant presque omettre le fait que ces hommes morts, eux, ne sont pas des acteurs…

Références :

1 E. Teyssier, Spartacus, p. 56.

2 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 133.

3 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 133.

Préparer un munus, c’est se plier aux munus legitimum, ces lois qui présentent les étapes et les éléments à respecter pour que le spectacle soit conforme aux autres munera. Plaire au peuple n’est pas une mince affaire et passe par cette organisation imparable et ritualisée.

Les gladiateurs : éléments phares d’un spectacle réussi

Loin des préoccupations liées à l’organisation du munus, les gladiateurs s’entraînent chaque jour dans leur ludus. Ceux-ci sont formés pour réaliser de véritables performances : certes, la force physique est importante, mais le laniste sait qu’un bon gladiateur est celui qui sait impressionner la foule, lui offrir le spectacle qu’elle est venue chercher, et ne pas se contenter d’achever ses ennemis en quelques secondes. Au-delà de sa formation visant à le rendre fort et digne, le gladiateur devient presque un catcheur antique et apprend à se donner en spectacle1.

Loin des préoccupations liées à l’organisation du munus, les gladiateurs s’entraînent chaque jour dans leur ludus. Ceux-ci sont formés pour réaliser de véritables performances : certes, la force physique est importante, mais le laniste sait qu’un bon gladiateur est celui qui sait impressionner la foule, lui offrir le spectacle qu’elle est venue chercher, et ne pas se contenter d’achever ses ennemis en quelques secondes. Au-delà de sa formation visant à le rendre fort et digne, le gladiateur devient presque un catcheur antique et apprend à se donner en spectacle1.

Si la vie en tant que gladiateur a connu quelques améliorations au fil des années et après les Guerres Serviles, elle n’en demeure pas moins difficile. En plus de la fatigue, les combattants doivent se nourrir d’une bouillie d’orge peu attrayante. Pourtant, c’est ce qu’il leur faut pour conserver leur vigueur : c’est d’ailleurs le spécialiste de la médecine gladiatoriale Galien de Pergame qui l’a élaborée2.

Si la vie en tant que gladiateur a connu quelques améliorations au fil des années et après les Guerres Serviles, elle n’en demeure pas moins difficile. En plus de la fatigue, les combattants doivent se nourrir d’une bouillie d’orge peu attrayante. Pourtant, c’est ce qu’il leur faut pour conserver leur vigueur : c’est d’ailleurs le spécialiste de la médecine gladiatoriale Galien de Pergame qui l’a élaborée2.

À l’approche du munus, l’editor va s’adresser à un laniste pour lui louer ses hommes. L’expérience a prouvé qu’il vaut mieux ne pas réaliser d’économies lors de cette étape primordiale pour le spectacle3, l’editor s’en va donc généralement trouver les lanistes les plus réputés en Campanie ou à Capoue. Juste avant le munus, l’editor assemble les paires de gladiateurs qui vont combattre ensemble. Le laniste a le droit d’intervenir lors de cette étape, son but est en effet de ne pas perdre tous ses meilleurs éléments d’un coup et les forces doivent être réparties de façon cohérente (cependant, un débutant très doué peut se retrouver face à un gladiateur avisé : s’il s’avère être un champion en devenir, la foule sera en extase de pouvoir assister aux débuts de sa gloire4). Mais, certaines règles sont strictes : par exemple, hors de question de mélanger des armaturae qui ne sont pas destinées à s’affronter, ce sont des codes importants.

Le rôle des gladiateurs ne s’arrête pas là, puisque deux évènements méconnus interviennent encore en amont des spectacles :

![]() Déjà, il y a la pompa : cet événement se répète deux fois. La première pompa se déroule la veille du munus, c’est un défilé des gladiateurs qui vont combattre principalement réservé aux parieurs qui peuvent juger de la forme de chacun pour effectuer les meilleures prédictions pour le lendemain. Un genre de pari sportif semblable aux courses hippiques, dont l’objet est un humain… Une pratique assez dérangeante pour nos autres modernes. La seconde pompa, elle, a lieu le jour même du lancement du spectacle. Là, les gladiateurs accompagnés de leurs ministri (des genres de valets, le plus bas rang de personnel du ludus) défilent sans casque pour être vus de tous, ce qui éveille surtout les fantasmes des dames qui admirent ces héros de l’arène5.

Déjà, il y a la pompa : cet événement se répète deux fois. La première pompa se déroule la veille du munus, c’est un défilé des gladiateurs qui vont combattre principalement réservé aux parieurs qui peuvent juger de la forme de chacun pour effectuer les meilleures prédictions pour le lendemain. Un genre de pari sportif semblable aux courses hippiques, dont l’objet est un humain… Une pratique assez dérangeante pour nos autres modernes. La seconde pompa, elle, a lieu le jour même du lancement du spectacle. Là, les gladiateurs accompagnés de leurs ministri (des genres de valets, le plus bas rang de personnel du ludus) défilent sans casque pour être vus de tous, ce qui éveille surtout les fantasmes des dames qui admirent ces héros de l’arène5.

![]() La deuxième pratique est le cena libera, qui apparaît bien plus tard en même temps que l’expansion du sensationnalisme dans les spectacles gladiatoriaux. Dans ce cas, le laniste ouvre son ludus la veille au soir au public, qui s’ameute pour assister au dernier repas des gladiateurs. Ce voyeurisme malsain produira d’ailleurs de vives réactions de la part des auteurs chrétiens, par exemple chez Saturus qui s’insurgera en demandant : « vraiment, est-ce que la journée de demain ne vous suffit pas ? »6.

La deuxième pratique est le cena libera, qui apparaît bien plus tard en même temps que l’expansion du sensationnalisme dans les spectacles gladiatoriaux. Dans ce cas, le laniste ouvre son ludus la veille au soir au public, qui s’ameute pour assister au dernier repas des gladiateurs. Ce voyeurisme malsain produira d’ailleurs de vives réactions de la part des auteurs chrétiens, par exemple chez Saturus qui s’insurgera en demandant : « vraiment, est-ce que la journée de demain ne vous suffit pas ? »6.

Au cœur du munus : l’avant gladiateurs

Le munus va durer plusieurs jours, semaines ou même mois : ce n’est pas pour rien s’il est donc préparé des années avant de prendre place.  Autrefois, le spectacle commençait au lever du soleil, puis terminait logiquement lorsqu’il se couchait : c’est Pompée, puis César, qui furent les premiers à détourner ces règles7. Plus tard, Domitien repousse encore les limites en instaurant des spectacles nocturnes à l’amphithéâtre Flavien (Colisée)8.

Autrefois, le spectacle commençait au lever du soleil, puis terminait logiquement lorsqu’il se couchait : c’est Pompée, puis César, qui furent les premiers à détourner ces règles7. Plus tard, Domitien repousse encore les limites en instaurant des spectacles nocturnes à l’amphithéâtre Flavien (Colisée)8.

Les spectacles ne manquent souvent pas de démesure, c’est en effet le plaisir du peuple qui va importer et servir la carrière politique de l’editor. Ce dernier n’hésite pas à dépenser des fortunes pour ses jeux. Les premiers signes de grandeur se font donc voir dès le matin du munus, lors des venationes, des chasses qui prennent parfois même lieu dans une reconstitution de paysages exotiques9. Les types d’animaux présents lors de cette partie du spectacle sont variés :

![]() Des animaux peu exotiques, mais économiques : cerfs, daims, biches, ours (dont le nombre est important en Europe de l’Ouest à cette époque)…

Des animaux peu exotiques, mais économiques : cerfs, daims, biches, ours (dont le nombre est important en Europe de l’Ouest à cette époque)…

![]() Les Lybycae, de grands félins de Libye.

Les Lybycae, de grands félins de Libye.

![]() Les Africanae, qui sont le reste des animaux d’Afrique10.

Les Africanae, qui sont le reste des animaux d’Afrique10.

Après ces chasses qui ont éprouvé animaux comme bestiaires, la pause du midi sert aux meridiani qui accueillent des spectacles comiques de faux gladiateurs, des mises à mort de condamnés et des exhibitions d’animaux11.

Au cœur du munus : préparer l’arrivée des héros

Il faut bien comprendre l’ampleur de ces spectacles : des affiches ont été placardées au préalable dans toute la région pour faire venir un maximum de spectateurs, le public a parfois pris place dans l’amphithéâtre depuis la pompa, qui se passe pourtant à l’extérieur de l’arène… Ces hommes sont attendus comme le messie (que les païens me pardonnent l’expression). Face à l’effervescence de la foule, c’est donc l’opportunité pour certains d’en profiter. Ainsi, avant le combat, des chars se présentent dans l’arène et des hommes vont vanter leurs produits et leurs services au peuple12. Une publicité surprenante mais probablement efficace.

Ainsi, avant le combat, des chars se présentent dans l’arène et des hommes vont vanter leurs produits et leurs services au peuple12. Une publicité surprenante mais probablement efficace.

L’editor va aussi déployer ce qui est à sa disposition pour offrir toujours plus au peuple. Par exemple, un porte-pancartes va faire constamment le tour de l’arène en diffusant des consignes de l’editor, telles que des informations sur la vie de celui qui s’apprête à combattre. Ces messages ne sont pas toujours véridiques, mais qu’importe13 : le public est encore plus plongé dans une atmosphère dramatique et sera ravi, que faudrait-il de plus pour combler l’editor ? Toujours dans le même objectif, l’editor peut prévoir des « sparsiones », c’est-à-dire des distributions de cadeaux au public14. En fonction du statut social de cet editor, les cadeaux peuvent parfois devenir disproportionnés. Par exemple, l’empereur peut offrir des villas et des navires, une démesure à la hauteur de l’extravagance des spectacles.

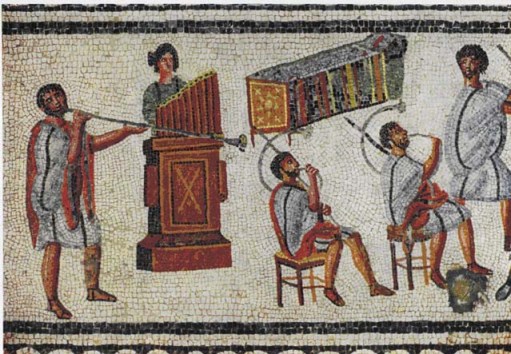

Enfin, l’arrivée des gladiateurs se rapproche. Dans l’arène se trouvent l’orchestre qui joue de la musique militaire très fort, et pas toujours très bien, et l’arbitre, accompagné de son assistant (« summa rudis » et « secunda rudis »). Mais, un auxiliaire peut également être présent pour fouetter un esclave qui ne semble pas investi dans le combat15.

Enfin, l’arrivée des gladiateurs se rapproche. Dans l’arène se trouvent l’orchestre qui joue de la musique militaire très fort, et pas toujours très bien, et l’arbitre, accompagné de son assistant (« summa rudis » et « secunda rudis »). Mais, un auxiliaire peut également être présent pour fouetter un esclave qui ne semble pas investi dans le combat15.

Les gladiateurs arrivent enfin dans l’arène. Là, ils saluent l’editor et ce dernier va procéder à la vérification des armes afin d’éviter toute tricherie16. Si tout est en ordre, les gladiateurs peuvent alors procéder à un court échauffement dans l’arène, puis l’editor effectue un signe de la main : c’est le « signum pugnae » qui marque le commencement du combat. Un combat qui va durer jusqu’à la mort… Ou non.

Références :

1 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 145.

2 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 145.

3 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 169.

4 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 179.

5 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 184 & p. 190.

6 Saturus, Passion de Perpétue et de Félicité, XVII, cité chez A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 179.

7 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 174.

8 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 168.

9 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 168.

10 Ces deux notions (Africanae et Lybycae) nous viennent d’Oivde, cité chez A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 171.

11 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 167.

12 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 189.

13 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 189.

14 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 177.

15 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 195-196.

16 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 194.

Idée reçue n°1 :

La gladiature est une vocation forcée, une punition

VRAI & FAUX

Les films aiment avoir pour héros un homme pris au piège du système antique et jeté dans l’arène malgré lui. Cependant, entrer dans le monde de la gladiature n’est pas toujours fait à contrecœur : sinon, nous pouvons imaginer que les révoltes d’esclaves auraient été bien plus nombreuses que les trois Guerres Serviles recensées. Il existe en réalité quatre différents modes d’admission dans le monde des gladiateurs :

![]() Les gladiateurs peuvent être des prisonniers de guerre. Les Romains justifient ce traitement dans la mesure où la mentalité romaine implique de toujours garder sa dignité : un déserteur voit donc sa punition être légitime. Cependant, ces prisonniers font souvent de bons éléments car, s’ils sont bons combattants, ils sauront retrouver leur liberté perdue au bout d’un moment. Cette punition ne leur est donc pas si hostile, en somme. Anne Bernet écrit d’ailleurs que ces hommes ont « une volonté acharnée de survivre, de vaincre »1.

Les gladiateurs peuvent être des prisonniers de guerre. Les Romains justifient ce traitement dans la mesure où la mentalité romaine implique de toujours garder sa dignité : un déserteur voit donc sa punition être légitime. Cependant, ces prisonniers font souvent de bons éléments car, s’ils sont bons combattants, ils sauront retrouver leur liberté perdue au bout d’un moment. Cette punition ne leur est donc pas si hostile, en somme. Anne Bernet écrit d’ailleurs que ces hommes ont « une volonté acharnée de survivre, de vaincre »1.

![]() Une deuxième catégorie, plus rare, est celle des esclaves domestiques transformés par leur maître en gladiateurs. Si ce type de recrutement est peu utilisé par les lanistes, c’est parce que leur condition physique n’en fait souvent pas de bons gladiateurs et ils manquent de motivation face à une tâche qui n’était initialement pas la leur et pour laquelle ils ne sont pas formés. L’empereur Hadrien interdira d’ailleurs cette pratique pendant son principat2.

Une deuxième catégorie, plus rare, est celle des esclaves domestiques transformés par leur maître en gladiateurs. Si ce type de recrutement est peu utilisé par les lanistes, c’est parce que leur condition physique n’en fait souvent pas de bons gladiateurs et ils manquent de motivation face à une tâche qui n’était initialement pas la leur et pour laquelle ils ne sont pas formés. L’empereur Hadrien interdira d’ailleurs cette pratique pendant son principat2.

![]() Le recrutement au sein du ludus peut aussi être la conséquence d’une condamnation judiciaire : la "damnatio ad ludum", c’est une alternative à la peine de mort (dans le cadre de délits tels que les assassinats ou les incendies) ou à la condamnation aux mines, qui garantit aussi la mort de par la dureté de cette peine. Ici aussi, le combattant est finalement clément vis-à-vis de ce châtiment qui lui laisse entrevoir une libération s’il est assez bon. En effet, selon la loi, le gladiateur qui combat trois ans sans mourir peut se voir écarté de toute participation aux jeux et, passé cinq ans, il est libéré3. Mais, ces condamnations ont parfois connu des abus et, au fil du temps, des criminels responsables de délits moins graves se voient aussi condamnés à l’arène, à tort.

Le recrutement au sein du ludus peut aussi être la conséquence d’une condamnation judiciaire : la "damnatio ad ludum", c’est une alternative à la peine de mort (dans le cadre de délits tels que les assassinats ou les incendies) ou à la condamnation aux mines, qui garantit aussi la mort de par la dureté de cette peine. Ici aussi, le combattant est finalement clément vis-à-vis de ce châtiment qui lui laisse entrevoir une libération s’il est assez bon. En effet, selon la loi, le gladiateur qui combat trois ans sans mourir peut se voir écarté de toute participation aux jeux et, passé cinq ans, il est libéré3. Mais, ces condamnations ont parfois connu des abus et, au fil du temps, des criminels responsables de délits moins graves se voient aussi condamnés à l’arène, à tort.

![]() Enfin, une catégorie restante de gladiateurs est celle des hommes libres dont l’entrée au ludus est volontaire. Ce type de gladiateurs est fréquent : les raisons sont généralement financières (mais, il ne faut pas se leurrer, le gladiateur ne devient jamais vraiment riche et, dans la plupart des cas, tout l’argent accumulé pendant les années de service au ludus est dilapidé dans les mois qui suivent l’affranchissement, poussant des gladiateurs libres à signer un nouveau contrat auprès du laniste jusqu’à leur mort dans l’arène4) et nécessitent un goût du risque très prononcé et une indifférence à la fois face à sa propre mort, comme face à celle des autres4.

Enfin, une catégorie restante de gladiateurs est celle des hommes libres dont l’entrée au ludus est volontaire. Ce type de gladiateurs est fréquent : les raisons sont généralement financières (mais, il ne faut pas se leurrer, le gladiateur ne devient jamais vraiment riche et, dans la plupart des cas, tout l’argent accumulé pendant les années de service au ludus est dilapidé dans les mois qui suivent l’affranchissement, poussant des gladiateurs libres à signer un nouveau contrat auprès du laniste jusqu’à leur mort dans l’arène4) et nécessitent un goût du risque très prononcé et une indifférence à la fois face à sa propre mort, comme face à celle des autres4.

Idée reçue n°2 :

Le spectacle commence avec la phrase

« Ave Caesar, morituri te saluant »

FAUX

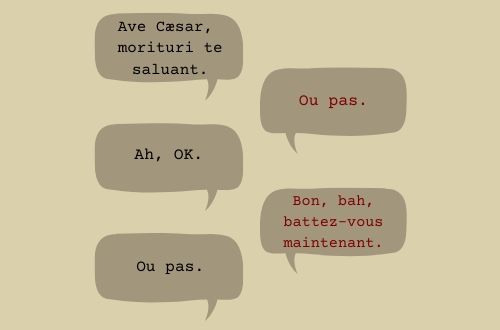

La tension du péplum est à son maximum et, dans un silence de mort, les gladiateurs entrent dans l’arène pour mener le combat clé du film. Là, ces combattants se tournent alors tous vers l’empereur et lui disent en cœur : « Avé César, ceux qui vont mourir te saluent ». Une idée séduisante pour l’œuvre cinématographique et l’intensité du spectacle dramatique, mais cette formule n’a jamais été une coutume dans l’arène de l’Antiquité. Il existe pourtant une anecdote liée à cette fameuse phrase et qui justifie pourquoi son usage n’est jamais devenu un rituel.

En 52 après J.-C., l’empereur Claude avait organisé des jeux. Avant de commencer, les gladiateurs se seraient alors tournés vers lui et auraient prononcé cette fameuse formule, « Ave Cæsar, morituri te saluant », sûrement inventée par un laniste qui souhaitait créer de l’effet auprès de l’empereur. Mais, Claude leur aurait répondu « Morituri… Aut non » (c’est-à-dire : « Ceux qui vont mourir, ou ne pas mourir », d’après la traduction d’A. Bernet6). Cela créa un effet inattendu sur les combattants qui crurent que cette réponse leur assurait que chacun aurait la vie sauve à l’issue de la représentation : ainsi, ils refusèrent tous de se battre pour un spectacle qu’ils jugèrent inutile. Un malheureux accident que plus personne ne tâcha de reproduire, donc.

En 52 après J.-C., l’empereur Claude avait organisé des jeux. Avant de commencer, les gladiateurs se seraient alors tournés vers lui et auraient prononcé cette fameuse formule, « Ave Cæsar, morituri te saluant », sûrement inventée par un laniste qui souhaitait créer de l’effet auprès de l’empereur. Mais, Claude leur aurait répondu « Morituri… Aut non » (c’est-à-dire : « Ceux qui vont mourir, ou ne pas mourir », d’après la traduction d’A. Bernet6). Cela créa un effet inattendu sur les combattants qui crurent que cette réponse leur assurait que chacun aurait la vie sauve à l’issue de la représentation : ainsi, ils refusèrent tous de se battre pour un spectacle qu’ils jugèrent inutile. Un malheureux accident que plus personne ne tâcha de reproduire, donc.

Malgré tout, les gladiateurs ne manquent pas de saluer l’editor, empereur ou non, mais par une formule simple et non littéraire n'étant pas restée dans les annales7.

Idée reçue n°3 :

Les gladiateurs sont de véritables stars

VRAI

Si les gladiateurs peuvent s’engager majoritairement pour l’argent, un autre paramètre n’est pas négligeable : la gloire. Car, ces hommes deviennent objet de tous les fantasmes et de toutes les adorations. Pourtant, c’est un fanatisme honteux, auquel chacun s’adonne mais uniquement en cachette : en effet, s’il est bon de s’inspirer du courage notable de ces hommes, dédier un culte à ceux qui ne sont que des « sous-hommes » aux yeux de tous serait une folie. Pourtant, le gladiateur est une vraie popstar de l’Antiquité et il existe des produits dérivés de ces hommes et de ces combats. Par exemple, le poète Horace rapporte un dialogue avec son esclave Davius qui aime les tableaux de gladiateurs. Le poète évoque alors la folie d’exposer de telles œuvres chez soi, parce que le gladiateur est un homme frappé d’infamie8. Quelle faute de goût que d'orner les murs de sa demeure avec ce genre d'œuvres ! Malgré tout, le gladiateur n’en demeure pas moins une star, une vedette dont on pleurera la mort9...

Ces combattants héroïques voient aussi naître les passions des femmes, parfois même des aristocrates dont les récits d’adultère sont contés par les auteurs antiques et généralement condamnés par ces mêmes écrivains.  Mais, cette fascination pour ces gladiateurs va parfois encore plus loin.

Mais, cette fascination pour ces gladiateurs va parfois encore plus loin.

Le philosophe Celse écrit notamment qu’un des remèdes aux crises d’épilepsie n’est autre que… La consommation de sang de gladiateur égorgé10. Même s’il n’est pas le meilleur remède selon lui, il fait cependant part de son efficacité prouvée, ce qui nous montre à quel point le gladiateur est sacré pour les Romains, malgré eux.

Il est enfin intéressant de remarquer que les gladiatrices, quant à elles, ne font pas l’objet d’un culte, bien au contraire. Matthieu Soler reprend les paroles d’auteurs antiques à ce sujet pour rappeler que ces femmes transgressent l’ordre Romain à travers des activités dites viriles11. Juvénal est par exemple l’un des auteurs qui condamnent durement la femme qui se bat dans l’arène, action qui la rend d’office moins attirante aux yeux des hommes.

Idée reçue n°4 :

Les combats de gladiateurs durent très longtemps

FAUX

Si les films étendent de spectaculaires scènes de combat qui n’en finissent plus, ces affrontements ne durent en fait que quelques minutes. Il faut trouver le juste milieu entre une durée acceptable pour que le spectateur ne juge pas la mort trop rapide et donc trop peu plaisante pour lui, et le spectacle qui n’en finit plus et qui ennuie le public. Ces combats peuvent également être ponctués de mi-temps12, comme un véritable match sportif.

regardez cette vidéo de l’émission « On n’est pas que des cobayes » sur le sujet,

avec l'intervention de l’historien et spécialiste des gladiateurs Éric Teyssier

Idée reçue n°5 :

Les gladiateurs ne sont que deux face à face dans l’arène

FAUX

Encore une fois, cette invention vient des péplums : les deux combattants (parfois plus en fonction du genre de bataille) sont l’un contre l’autre dans l’arène, entourés par les gradins et la loge impériale. Pourtant, deux corps de métiers se trouvent avec eux : l’orchestre et l’arbitre.

![]() Cet orchestre ne joue que de la musique militaire et est surtout composé de trompettes et de cors. Ce fond sonore des combats n’est pourtant une fois de plus pas semblable à la musique épique du cinéma puisque les meilleurs musiciens ne s’abaissent pas à l’arène. Cela importe peu au peuple, de toute manière : l’important est de jouer fort, pas de jouer bien13.

Cet orchestre ne joue que de la musique militaire et est surtout composé de trompettes et de cors. Ce fond sonore des combats n’est pourtant une fois de plus pas semblable à la musique épique du cinéma puisque les meilleurs musiciens ne s’abaissent pas à l’arène. Cela importe peu au peuple, de toute manière : l’important est de jouer fort, pas de jouer bien13.

![]() L’arbitre est appelé « summa rudis » et il est suivi de son assistant, le « secunda rudis ». Les deux hommes possèdent un gourdin s’il est nécessaire de séparer les gladiateurs. C’est également l’arbitre qui donne la décision de l’editor concernant le sort du combattant vaincu : les deux hommes conviennent en effet d’un geste en amont du munus et l’editor le communiquera au moment venu au summa rudis14. Ce métier est d’ailleurs un des rares de l’arène à être respecté.

L’arbitre est appelé « summa rudis » et il est suivi de son assistant, le « secunda rudis ». Les deux hommes possèdent un gourdin s’il est nécessaire de séparer les gladiateurs. C’est également l’arbitre qui donne la décision de l’editor concernant le sort du combattant vaincu : les deux hommes conviennent en effet d’un geste en amont du munus et l’editor le communiquera au moment venu au summa rudis14. Ce métier est d’ailleurs un des rares de l’arène à être respecté.

Références :

1 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 94.

2 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 95.

3 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 96.

4 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 310.

5 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 98.

6 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 194.

7 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 194.

8 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 308-309.

9 Stace, Silvae, 2, 5, 25-27.

10 M.Soler, « Les corps des acteurs de l’arène : du rapport sensuel à l’objectivation », Gaia : revue interdisciplinaire sur la Grèce Archaïque, n°20 « Toucher le corps dans l'Antiquité », 2017, p. 136.

11 M.Soler, « Les corps des acteurs de l’arène : du rapport sensuel à l’objectivation », Gaia : revue interdisciplinaire sur la Grèce Archaïque, n°20 « Toucher le corps dans l'Antiquité », 2017, p. 126-127.

12 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 198.

13 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 189 & p. 198.

14 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 196.

Les sources antiques ne regorgent pas d’anecdotes sur de véritables guerrières du temps de l’arène. L’évocation de la femme combattante nous renvoie immédiatement aux Amazones, mais le terme « gladiatrice » résonne peu dans nos esprits. Pourtant, à y regarder de plus près, plusieurs textes ont lié la gladiature à des personnages féminins.

Un saut dans le passé : les femmes et les gladiateurs avant notre ère

Notre enquête commence en 73 avant J.-C., soit lors de la troisième Guerre Servile. Cette révolte au nom peu connu met pourtant en scène un personnage bien célèbre : le gladiateur révolté, Spartacus. Deux choses sont à prendre en compte au sujet de cette guerre et des femmes. Premièrement, rétablissons un cliché véhiculé dans les films concernant l’esclave rebelle : celui-ci n’a jamais été un genre de figure biblique, prenant sous son aile femmes et enfants en quête de liberté. Au contraire, Spartacus se séparait des plus faibles et celui qui ne prenait pas les armes et ne savait pas s’en servir ne pouvait ainsi pas rester très longtemps dans l’armée improvisée de fugitifs. De là, la seconde remarque à faire est qu’aucune guerrière notable n’a été décrite dans des textes antiques évoquant la Guerre Servile. Rien d’étonnant en sachant que très peu d’écrits ont été retrouvés au sujet de cette révolte, d'autant plus que la mentalité romaine aurait surtout fait d’une telle femme un modèle d’infamie plutôt qu'une figure emblématique sur laquelle il serait bon de s’attarder.

Notre enquête commence en 73 avant J.-C., soit lors de la troisième Guerre Servile. Cette révolte au nom peu connu met pourtant en scène un personnage bien célèbre : le gladiateur révolté, Spartacus. Deux choses sont à prendre en compte au sujet de cette guerre et des femmes. Premièrement, rétablissons un cliché véhiculé dans les films concernant l’esclave rebelle : celui-ci n’a jamais été un genre de figure biblique, prenant sous son aile femmes et enfants en quête de liberté. Au contraire, Spartacus se séparait des plus faibles et celui qui ne prenait pas les armes et ne savait pas s’en servir ne pouvait ainsi pas rester très longtemps dans l’armée improvisée de fugitifs. De là, la seconde remarque à faire est qu’aucune guerrière notable n’a été décrite dans des textes antiques évoquant la Guerre Servile. Rien d’étonnant en sachant que très peu d’écrits ont été retrouvés au sujet de cette révolte, d'autant plus que la mentalité romaine aurait surtout fait d’une telle femme un modèle d’infamie plutôt qu'une figure emblématique sur laquelle il serait bon de s’attarder.

Malgré tout, deux auteurs font une courte mention de femmes : Plutarque et Salluste, et deux épisodes nous intéressent :

![]() Le premier est au sujet de la femme de Spartacus. Une femme non-officielle, les esclaves n’ayant pas le droit au mariage, mais nous utiliserons ce terme afin de faciliter la compréhension. Lors de son évasion du ludus de Capoue, Plutarque évoque le fait que la femme de Spartacus le suit dans sa fuite1. Cependant, cette femme aurait une fonction de prophétesse2, il n’est jamais question de faire d’elle une guerrière, mais seulement un appui à consonance divine pour le chef de guerre qui accordait énormément d’importance aux présages des dieux, comme tout bon païen de cette époque.

Le premier est au sujet de la femme de Spartacus. Une femme non-officielle, les esclaves n’ayant pas le droit au mariage, mais nous utiliserons ce terme afin de faciliter la compréhension. Lors de son évasion du ludus de Capoue, Plutarque évoque le fait que la femme de Spartacus le suit dans sa fuite1. Cependant, cette femme aurait une fonction de prophétesse2, il n’est jamais question de faire d’elle une guerrière, mais seulement un appui à consonance divine pour le chef de guerre qui accordait énormément d’importance aux présages des dieux, comme tout bon païen de cette époque.

![]() La deuxième mention de femmes lors de cet épisode historique est une anecdote qui aurait été le point de départ de la perte des rebelles Gaulois, tombant dans le piège des armées de Rome. En effet, lors d’une attaque, les légionnaires romains auraient aperçu deux femmes en retrait du camp. Pour Salluste, c’étaient leurs menstruations, signe d’impureté, qui les tenaient éloignées du camp3. Selon Plutarque, en revanche, leur éloignement était dû à une série de sacrifices qu’elles étaient en train d’effectuer à ce moment4. Dans tous les cas, leurs cris de peur firent sortir les Gaulois de leur campement et les précipitèrent plus vite dans le piège romain. Peu importe la raison de leur sortie, leur présence est en tout cas avérée chez les deux auteurs antiques. Comme le souligne Éric Teyssier, si nous suivons l’hypothèse de Salluste, le fait que seules deux femmes aient leurs menstruations dans un camp Gaulois possédant alors 25 000 rebelles laisse présager que les femmes soient réduites à un très petit nombre5. Cela va dans le sens des pensées de ce même auteur : les femmes acceptées étaient soit les prophétesses, pour un appui politique et divin, soit prostituées, pour les usages que nous leur connaissons. Si ces femmes savaient manier les armes, nous l’ignorons ; leurs aptitudes guerrières ne sont jamais évoquées.

La deuxième mention de femmes lors de cet épisode historique est une anecdote qui aurait été le point de départ de la perte des rebelles Gaulois, tombant dans le piège des armées de Rome. En effet, lors d’une attaque, les légionnaires romains auraient aperçu deux femmes en retrait du camp. Pour Salluste, c’étaient leurs menstruations, signe d’impureté, qui les tenaient éloignées du camp3. Selon Plutarque, en revanche, leur éloignement était dû à une série de sacrifices qu’elles étaient en train d’effectuer à ce moment4. Dans tous les cas, leurs cris de peur firent sortir les Gaulois de leur campement et les précipitèrent plus vite dans le piège romain. Peu importe la raison de leur sortie, leur présence est en tout cas avérée chez les deux auteurs antiques. Comme le souligne Éric Teyssier, si nous suivons l’hypothèse de Salluste, le fait que seules deux femmes aient leurs menstruations dans un camp Gaulois possédant alors 25 000 rebelles laisse présager que les femmes soient réduites à un très petit nombre5. Cela va dans le sens des pensées de ce même auteur : les femmes acceptées étaient soit les prophétesses, pour un appui politique et divin, soit prostituées, pour les usages que nous leur connaissons. Si ces femmes savaient manier les armes, nous l’ignorons ; leurs aptitudes guerrières ne sont jamais évoquées.

Sortons maintenant des allusions féminines dans la Guerre Servile pour avancer quarante ans plus tard. En 22 avant J.-C., Auguste rédige un texte de lois, le Senatus Consultum. Selon Barbara Levick, ces lois qui interdisaient les équites et les petits-enfants de Sénateurs de combattre dans l’arène interdisaient également la présence des femmes dans cet endroit6. Il semblerait d’ailleurs que ce Senatus Consultum fasse écho à un décret plus ancien qui interdisait aux femmes libres de moins de vingt ans d'entrer dans l’arène7. Nous pouvons ainsi supposer que si ces lois ont été écrites, c’est parce que ces phénomènes se sont déjà produits, mais ce point de vue n’est pas partagé par l’ensemble des historiens modernes, à l’instar de Stephen Brunet8. Le mystère lié à cette interrogation restera probablement (et malheureusement) éternel.

Femme gladiateur : un problème de vocabulaire

La complexité de la gladiatrice réside même dans la façon de la définir. Il n’existe sans grande surprise pas de terme qui définirait une femme gladiateur : ce n’est pas étonnant, mais cela complexifie d’autant plus nos recherches. Le terme latin qui qualifie l’esclave féminine attachée au ludus est « ludia ». Il n’est donc pas directement centré sur la femme combattante, mais pourrait autant qualifier une épouse de gladiateur qu’une esclave du dominus. C’est un terme très peu retrouvé dans les écrits antiques : deux fois chez Juvénal et une fois chez Martial dans un épigramme réalisé pour honorer Hermès et qui précise que celui-ci est « l’amour et l’objet de la jalousie des femmes attachées aux acteurs de nos jeux »9. (Hermes cura laborque ludiarum). La ludia prendrait presque en ce sens l’allure d’une groupie des combattants de l’amphithéâtre, tout au plus une concubine. Anna McCullough, l’universitaire écossaise dont les écrits guident majoritairement cette étude, traduit d’ailleurs cette partie par « gladiators’ women »10, à savoir « femmes de gladiateurs ». Pas question jusque là d’évoquer pleinement la gladiatrice. Cependant, cela n'infirme pas son existence, comme vont en témoigner des auteurs antiques de notre ère... De plus, ce manque de terme clair représente paradoxalement un avantage : ne pouvant les décrire en un mot, les auteurs devaient alors évoquer leurs fonctions pour parler de la femme combattante, ce qui nous permet d’apprendre par exemple l’existence de gladiatrices étant des venationes11, à savoir des chasseuses lors des évènements donnés le matin du munus.

La complexité de la gladiatrice réside même dans la façon de la définir. Il n’existe sans grande surprise pas de terme qui définirait une femme gladiateur : ce n’est pas étonnant, mais cela complexifie d’autant plus nos recherches. Le terme latin qui qualifie l’esclave féminine attachée au ludus est « ludia ». Il n’est donc pas directement centré sur la femme combattante, mais pourrait autant qualifier une épouse de gladiateur qu’une esclave du dominus. C’est un terme très peu retrouvé dans les écrits antiques : deux fois chez Juvénal et une fois chez Martial dans un épigramme réalisé pour honorer Hermès et qui précise que celui-ci est « l’amour et l’objet de la jalousie des femmes attachées aux acteurs de nos jeux »9. (Hermes cura laborque ludiarum). La ludia prendrait presque en ce sens l’allure d’une groupie des combattants de l’amphithéâtre, tout au plus une concubine. Anna McCullough, l’universitaire écossaise dont les écrits guident majoritairement cette étude, traduit d’ailleurs cette partie par « gladiators’ women »10, à savoir « femmes de gladiateurs ». Pas question jusque là d’évoquer pleinement la gladiatrice. Cependant, cela n'infirme pas son existence, comme vont en témoigner des auteurs antiques de notre ère... De plus, ce manque de terme clair représente paradoxalement un avantage : ne pouvant les décrire en un mot, les auteurs devaient alors évoquer leurs fonctions pour parler de la femme combattante, ce qui nous permet d’apprendre par exemple l’existence de gladiatrices étant des venationes11, à savoir des chasseuses lors des évènements donnés le matin du munus.

Luxure et extravagance dans l’arène : l’arrivée des gladiatrices

Plus les années passent et plus le public réclame de la nouveauté : les munera doivent offrir toujours plus grand, toujours plus étonnant, toujours plus divertissant. Le temps des combats entre trois armaturae représentant les ennemis vaincus par Rome est passé de mode depuis longtemps… Le cruel Caligula faisait s’affronter des gens libres, mais qui étaient infirmes. Domitien, lui, laisse les hommes atteints de nanisme divertir le public de l’arène dans des combats. Et que dire de Commode, qui affronte sans pitié des manchots et culs-de-jatte sans défense12… Face à ces agissements, la présence de femmes au cœur du munus ne semble pas être un fait surprenant, mais une suite logique dans la gradation des désirs immoraux du peuple. Anne Bernet avance qu’au début de notre ère, des femmes réduites à l’esclavage peuvent être condamnées à la gladiature au même titre qu'à la prostitution, par exemple13.

Plus les années passent et plus le public réclame de la nouveauté : les munera doivent offrir toujours plus grand, toujours plus étonnant, toujours plus divertissant. Le temps des combats entre trois armaturae représentant les ennemis vaincus par Rome est passé de mode depuis longtemps… Le cruel Caligula faisait s’affronter des gens libres, mais qui étaient infirmes. Domitien, lui, laisse les hommes atteints de nanisme divertir le public de l’arène dans des combats. Et que dire de Commode, qui affronte sans pitié des manchots et culs-de-jatte sans défense12… Face à ces agissements, la présence de femmes au cœur du munus ne semble pas être un fait surprenant, mais une suite logique dans la gradation des désirs immoraux du peuple. Anne Bernet avance qu’au début de notre ère, des femmes réduites à l’esclavage peuvent être condamnées à la gladiature au même titre qu'à la prostitution, par exemple13.

Déjà dans son Satyricon, Pétrone évoquait une « mulierem essedariam »14, à savoir une femme qui combat sur un char. Il ne serait pas surprenant que ce personnage de fiction crée un parallèle avec de vrais évènements, dans la mesure où cette œuvre dénonce l’attitude de Néron, l’empereur de tous les excès. C’est d’ailleurs sous Néron que Tacite et Dion Cassius nous parlent de femmes dans la gladiature, qui auraient combattu durant le munus funéraire en hommage à Agrippine, la mère de l’empereur15.

Déjà dans son Satyricon, Pétrone évoquait une « mulierem essedariam »14, à savoir une femme qui combat sur un char. Il ne serait pas surprenant que ce personnage de fiction crée un parallèle avec de vrais évènements, dans la mesure où cette œuvre dénonce l’attitude de Néron, l’empereur de tous les excès. C’est d’ailleurs sous Néron que Tacite et Dion Cassius nous parlent de femmes dans la gladiature, qui auraient combattu durant le munus funéraire en hommage à Agrippine, la mère de l’empereur15.

Néron n’est pourtant pas le seul à réaliser ce genre d’activités controversées, car nous retrouvons chez Suétone l’évocation des immenses spectacles de Domitien, « nec virorum modo pugnas sed et feminarum », c’est-à-dire ne mettant pas seulement en scène des gladiateurs, mais aussi des combats entre femmes16. Étonnement, Suétone ne condamne pas cette pratique, mais va au contraire qualifier la gladiature féminine comme un des aspects positifs du règne de Domitien. Prudence cependant à ne pas mal interpréter ses propos : les gladiatrices sont tolérables seulement si elles sont de bas rang, mais il s’agit d’une véritable disgrâce si une femme de l’aristocratie s’abaisse à ce genre de pratiques infâmantes17. Dans ce second cas, elle aurait tout simplement « fugit a sexu » : il faut entendre par là qu’elle s’est dérobée de son sexe et des obligations que sa condition lui impose. Finalement, Suétone semble davantage condamner la gladiature aristocratique plutôt que l’existence même des gladiatrices.

La gladiatrice : un combattant comme les autres ?

Si ces combats ont l'air d'être exceptionnels, il semble pourtant que les femmes aient évolué dans le ludus et dans l’arène au même titre que leurs confrères. Créé sous Auguste, le « collegia iuvenum », qui instruisait les jeunes hommes aux arts martiaux et au maniement des armes, aurait accueilli des femmes si l’on en croit les épitaphes retrouvées de certaines jeunes filles18. Il semble donc que la seule nuance était que les femmes ne se battaient pas contre des hommes, mais leur entraînement semblait foncièrement similaire. De plus, en raison de leur petit nombre, il est probable que ces gladiatrices ne mouraient que très rarement dans l’arène, car les remplacer était compliqué19.

Enfin, il conviendrait tout de même de parvenir à différencier les éléments mythiques de ceux avérés. Anne Bernet avance que ces guerrières se battent seins nus, à l’image des Amazones20 : un voyeurisme du public qui ne nous surprendrait pas, mais dont nous ne pouvons pas être sûrs. Matthieu Soler, de son côté, évoque des femmes combattant en tunique, à l'opposé des hommes et de leur pagne21.

Enfin, il conviendrait tout de même de parvenir à différencier les éléments mythiques de ceux avérés. Anne Bernet avance que ces guerrières se battent seins nus, à l’image des Amazones20 : un voyeurisme du public qui ne nous surprendrait pas, mais dont nous ne pouvons pas être sûrs. Matthieu Soler, de son côté, évoque des femmes combattant en tunique, à l'opposé des hommes et de leur pagne21.

L’iconographie nous laisse une image de gladiatrices très intéressante, perceptible ci-contre : sur les reliefs d’Halicarnasse sont représentées Amazone et Achilléa (dont l’origine des noms de scène n’est plus à expliquer..) qui se battent dans l’arène. La combattante vaincue aurait été épargnée, la gagnante rendue libre22.

Ainsi, ces faibles sources ne nous offrent qu’une image fragmentée de ces héroïnes de l’Antiquité, nous laissant un lot de mystères qui ne peut que renforcer notre admiration à l’encontre des gladiatrices.

complet du New York Times.

Références :

1 E. Teyssier, Spartacus, p. 79.

2 E. Teyssier, Spartacus, p. 299.

3 E. Teyssier, Spartacus, p. 301.

4 E. Teyssier, Spartacus, p. 298.

5 E. Teyssier, Spartacus, p. 301.

6 B. Levick, The Senatus Consultum from Lavinum, 1983. Cité chez A. McCullough, « Female Gladiators in Imperial Rome », p. 198.

7 A. McCullough, « Female Gladiators in Imperial Rome », p. 199.

8 S. Brunet, Female and Dwarf Gladiators, 2004.

9 A. Traduction de G.B. Simon, Épigrammes de M. V. Martial, 1819.

10 A. McCullough, « Female Gladiators in Imperial Rome », p. 198.

11 A. McCullough, « Female Gladiators in Imperial Rome », p. 208.

12 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 229.

13 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 228.

14 A. McCullough, « Female Gladiators in Imperial Rome », p. 202.

15 A. McCullough, « Female Gladiators in Imperial Rome », p. 202.

16 A. McCullough, « Female Gladiators in Imperial Rome », p. 203.

17 A. McCullough, « Female Gladiators in Imperial Rome », p. 205.

18 M. Vesley, Gladiatorial Training for Girls in the Collegia Iuvenum of the Roman Empire, 1998, p. 88-90.

19 A. Bernet, Histoire des Gladiateurs, p. 228.

20 A. Bernet, Histoire des Gladiateurs, p. 228.

21 M. Soler, « Les corps des acteurs de l’arène : du rapport sensuel à l’objectivation », Gaia : revue interdisciplinaire sur la Grèce Archaïque, n°20 « Toucher le corps dans l'Antiquité », 2017, p. 128.

22 A. Bernet, Histoire des Gladiateurs, p. 229.