Choisir un article :

Imaginer les combats de gladiateurs nous pousse souvent à visualiser des scènes de morts terribles, sanglantes et inévitables. Pourtant, mourir n’a pas toujours été une obligation dans le cadre de la gladiature : l’évolution de ces spectacles, à l’image des changements de la société, a influencé la finalité des combats de gladiateurs.

La gladiature à ses origines

Souvent oubliée, l’origine de ces spectacles était funéraire. Les gladiateurs, appelés alors « bustuari »1, honoraient les défunts les plus puissants en s’affrontant jusqu’à la première entaille : il n’en fallait généralement pas plus que quelques goutes de sang pour créer un lien avec le sacrifice et honorer les morts et leurs dieux mânes2. Cette façon de procéder est d’ailleurs en accord avec les origines du munus funéraire retrouvées chez Homère dans son Iliade bien connue. Au chant XXIII, Ajax et Diomède s’affrontent pour honorer Patrocle qui vient de périr3 et c’est ici la perspective que l’un des deux soit touché qui fait cesser le combat. La mort est donc bien éloignée des préoccupations de ces gladiateurs primitifs.

Souvent oubliée, l’origine de ces spectacles était funéraire. Les gladiateurs, appelés alors « bustuari »1, honoraient les défunts les plus puissants en s’affrontant jusqu’à la première entaille : il n’en fallait généralement pas plus que quelques goutes de sang pour créer un lien avec le sacrifice et honorer les morts et leurs dieux mânes2. Cette façon de procéder est d’ailleurs en accord avec les origines du munus funéraire retrouvées chez Homère dans son Iliade bien connue. Au chant XXIII, Ajax et Diomède s’affrontent pour honorer Patrocle qui vient de périr3 et c’est ici la perspective que l’un des deux soit touché qui fait cesser le combat. La mort est donc bien éloignée des préoccupations de ces gladiateurs primitifs.

Mais, bien vite, le peuple en veut plus et, puisque les maîtres ont droit de vie et de mort sur leurs esclaves, l’idée que l’esclave doit suivre le maître dans sa mort pour lui rendre un hommage plus vibrant se répand majoritairement. De toute manière, comme le précise Anne Bernet : « leur vie ne valait pas grand chose, leur mort non plus »4. De plus, le peuple prend de plus en plus goût à ces spectacles, source de distraction inimitable. De ce fait, le motif funéraire ne tarde pas à devenir un simple prétexte pour organiser des jeux : la gladiature devient surtout politique et se tient dans le but de plaire au peuple. Le problème est ici que, ce que le peuple veut, c’est du sang.

La mort : le spectacle de l’arène

Les chiffres parlent d’eux-mêmes pour montrer l’envergure de la gladiature et l’accroissement de sa violence : à en croire les documents qui nous sont parvenus, un gladiateur sur dix mourrait dans l’arène à la fin de la République, contre cinq sur dix au IVème siècle de notre ère5. Ce qui était autrefois une punition si le combattant réalisait un piètre duel devient de plus en plus une norme, le peuple sera satisfait de voir mourir celui qui ne l’a pas pleinement convaincu et l’editor aimera voir le peuple heureux de son choix. Ce paramètre s’applique d’autant plus lorsque l’editor n’est autre que l’empereur. Celui-ci peut même choisir de demander aux combattants d’un duel qui s’éternise de terminer le spectacle sans bouclier en leur criant « perseverate »6 : une accélération du combat qui peut d’autant plus plaire au public s’il commence à s’ennuyer, bien que cruel de notre point de vue.

Cependant, c’est cette cruauté qu’il faut nuancer car, le gladiateur est de plus en plus souvent volontaire et, de ce fait, il sait ce qui l’attend. Pour les condamnés à la gladiature, c’est aux mines ou à une exécution qu’ils échappent : la gladiature est donc la meilleure option qui se présente à eux puisqu’elle leur laisse entrevoir un léger espoir d’affranchissement s’ils combattent bien. Entrer dans l’arène, c’est risquer une mort souvent jeune, un égorgement humiliant devant des spectateurs qui en rient : ces hommes le savent et ne le redoutent plus, tout ce qu’il leur faut est se battre de toutes leurs forces et espérer que le sort leur soit favorable.

De surcroît, la mentalité romaine accorde une place primordiale à la dignité et cela s’applique d’autant plus face à la mort : tous le savent, esclaves comme aristocrates. Cicéron ne manque d’ailleurs pas de nous transmettre cette idée à travers ses textes, par exemple lorsqu’il écrit que « nous [les Romains] haïssons les gladiateurs faibles et suppliants qui nous adjurent mains tendues, de leur laisser la vie sauve »7. Ainsi, même face à la mort, le gladiateur doit rester digne et cherche à satisfaire le maître comme le peuple : c’est son rôle d’esclave et il le sait. Car, contrairement aux idées modernes que nous véhiculent péplums et autres fictions, il ne faut pas oublier que les esclaves étaient les premiers à défendre l’esclavage et les liens avec leurs maîtres pouvaient être forts, parfois jusqu’aux dernières secondes de leur vie. Valère Maxime dresse par exemple le portrait de « bons esclaves ». Cherchant à présenter des exemples à suivre, l’auteur antique évoque entre autres l’esclave Philocrate (nommé parfois Euporus) qui aurait tranché la tête de son maître Gracchus à sa demande et qui se serait spontanément poignardé par la suite pour le suivre dans la mort8. Ces histoires, nombreuses, plaisent aux Romains et les confortent dans leur idéal esclavagiste qui n’est jamais remis en question. Ainsi, tout pèse sur les épaules du gladiateur et son attitude doit être remarquable puisqu’il n’y a aucune raison qu’il en soit autrement.

Revenons à notre propos initial. À bout de force, l’un des gladiateurs va déposer son bouclier à terre ou bien lever ses doigts ou sa main : c’est le cas dans la plupart des combats qui sont donc « ad digitum » (dans d’autres cas, il se peut qu’aucun des gladiateurs ne déclare forfait et que le duel aboutisse à un match nul, « stantes miss » ou, en fonction des époques, il se peut que le combat soit « sine missione » au cours duquel il n’y a pas de grâce pour le vaincu)9. L’editor choisit donc l’issue du combat, souvent en suivant la volonté de la majorité, et fait un signe qu’il adresse à l’arbitre dans l’arène10 (un geste qui n’est pas forcément un pouce baissé pour demander la mort, c’est un tableau de Gérôme qui a diffusé cette idée dont nous n’avons pas de preuve : ce geste, quel qu’il soit, se nomme « mortifer signum »). Si la mort est demandée, elle est toujours acceptée par le gladiateur : nous n’y connaissons qu’une exception en 30 après J.-C. sous Caligula, lorsqu’un rétiaire a refusé son sort et s’est remis à se battre, sûrement contre toutes règles de bienséance11.

Revenons à notre propos initial. À bout de force, l’un des gladiateurs va déposer son bouclier à terre ou bien lever ses doigts ou sa main : c’est le cas dans la plupart des combats qui sont donc « ad digitum » (dans d’autres cas, il se peut qu’aucun des gladiateurs ne déclare forfait et que le duel aboutisse à un match nul, « stantes miss » ou, en fonction des époques, il se peut que le combat soit « sine missione » au cours duquel il n’y a pas de grâce pour le vaincu)9. L’editor choisit donc l’issue du combat, souvent en suivant la volonté de la majorité, et fait un signe qu’il adresse à l’arbitre dans l’arène10 (un geste qui n’est pas forcément un pouce baissé pour demander la mort, c’est un tableau de Gérôme qui a diffusé cette idée dont nous n’avons pas de preuve : ce geste, quel qu’il soit, se nomme « mortifer signum »). Si la mort est demandée, elle est toujours acceptée par le gladiateur : nous n’y connaissons qu’une exception en 30 après J.-C. sous Caligula, lorsqu’un rétiaire a refusé son sort et s’est remis à se battre, sûrement contre toutes règles de bienséance11.

Cette mise à mort du perdant, ce coup fatal, est nommé « recipere ferrum ». Il prend la forme d’un égorgement ou bien d’une jugulation, c’est-à-dire une entaille sur un seul côté de l’artère. Le mort sera ensuite emporté par une civière ou par des crochets, comme un animal12. C’est la fin de sa carrière et de ses espoirs. Le dur jeu de l’arène.

Des humiliations et des condamnations

Si la façon de périr décrite au paragraphe précédent peut trouver une certaine noblesse, il faut remarquer que le combattant a aussi pu se voir ridiculiser pour le plaisir sadique du peuple et rendre cette exécution d’autant plus abjecte. En effet, les auteurs nous font part d’humiliations effectuées sous couvert du comique. Des acteurs grimés viennent effectuer des actes sur le cadavre encore chaud du combattant déchu pour amuser la foule, l’épouvante atteint son paroxysme lorsque Tertullien écrit, au sujet d’un munus dont il était spectateur, « nous avons ri […] lorsque Mercure éprouvait les morts au fer rouge »13 (Mercure étant ici, évidemment, une interprétation du dieu par un acteur).

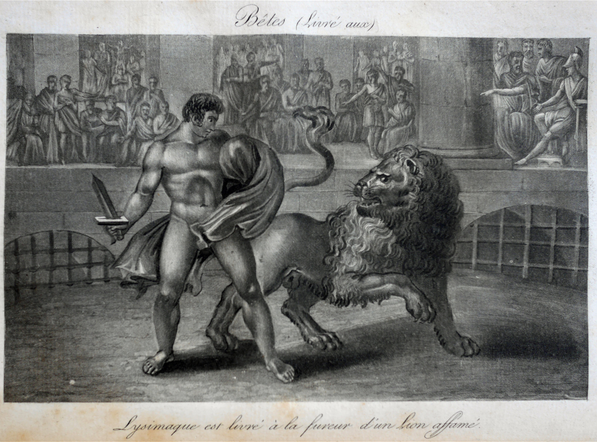

Il existe aussi d’autres combattants qui n’étaient d’abord pas destinés à la mort mais dont le sort a évolué au fil du temps : ce sont les bestiaires. Ces hommes arrivent dans l’arène le matin du munus au moment où les animaux des plus exotiques se suivent durant les venationes. Ces chasses étaient d’abord de simples exhibitions de nouvelles espèces qui plairaient au peuple, mais la règle est la même ici : le public veut de l’action, de la tension, du sang. Tel un toréador, le bestiaire va donc se mettre à combattre la faune, en y laissant parfois sa peau, même si les morts sont bien moins nombreuses dans ce corps de métier.

Il existe aussi d’autres combattants qui n’étaient d’abord pas destinés à la mort mais dont le sort a évolué au fil du temps : ce sont les bestiaires. Ces hommes arrivent dans l’arène le matin du munus au moment où les animaux des plus exotiques se suivent durant les venationes. Ces chasses étaient d’abord de simples exhibitions de nouvelles espèces qui plairaient au peuple, mais la règle est la même ici : le public veut de l’action, de la tension, du sang. Tel un toréador, le bestiaire va donc se mettre à combattre la faune, en y laissant parfois sa peau, même si les morts sont bien moins nombreuses dans ce corps de métier.

Mais, d’autres hommes entrent dans l’arène en sachant qu’ils n’en ressortiront jamais : ce sont les condamnés à mort. C’est au cours des meridiani, c’est-à-dire les occupations qui se déroulent le midi d’un munus juste avant les duels de gladiateurs tant attendus, que les condamnés qui ont reçu comme sanction la damnatio ad bestias entrent en scène. Cette pratique semble avoir connu beaucoup d’abus, Néron n’hésite par exemple pas à créer de véritables mises en scène, faisant des condamnés des acteurs malgré eux14. Plus tard, ces criminels seront même brûlés vifs dans l’arène pour amuser davantage le peuple. Dans ce cas de ces condamnations à mort, il n’existe aucune possibilité d’être gracié : c’est une exécution orchestrée en public et seuls deux contre-exemples ont été recensés, mais relevant plutôt de hasards, voire de miracles15. Finalement, c’est une pratique qui perdurera bien longtemps après l’abolition de la gladiature et des mœurs de l’arène, même si le parallèle aurait dérangé les populations christianisées des siècles suivants. En effet, quelle différence entre assister à la mise à mort par le feu d’un condamné de l’Antiquité et voir brûler une prétendue sorcière sur la place publique au Moyen-Âge ? La distinction est à peine perceptible.

La mort autrement

Si le gladiateur ne veut pas trouver la mort dans l’arène, il ne lui reste pas d’autre choix que de recourir au suicide. Sénèque nous relate l’histoire de trois suicides de gladiateurs dans un munus en 64 de notre ère : est-il admiratif ou honteux face à ce geste ? Il est assez difficile de le savoir16. Plus tard, Symnaque s’indigne de son côté de l’acte de vingt-neuf gladiateurs qui se sont laissés mourir de faim en vue d’un munus17.

Si le gladiateur ne veut pas trouver la mort dans l’arène, il ne lui reste pas d’autre choix que de recourir au suicide. Sénèque nous relate l’histoire de trois suicides de gladiateurs dans un munus en 64 de notre ère : est-il admiratif ou honteux face à ce geste ? Il est assez difficile de le savoir16. Plus tard, Symnaque s’indigne de son côté de l’acte de vingt-neuf gladiateurs qui se sont laissés mourir de faim en vue d’un munus17.

Malgré tout, cette option est très peu exploitée parce que, comme nous l’avons vu, le gladiateur s’entraîne non seulement à être fort physiquement, mais aussi mentalement. De là, il est prêt pour affronter la mort depuis ses premiers pas dans le ludus, il sait qu’elle risque d’être sa dernière adversaire. En fait, la mort est presque un paramètre des règles du munus. Nous finirons par reprendre les mots de Robert Sablayrolles qui condense si justement l’idée de ces spectacles18 : « Comme le théâtre dans la cité grecque, l’amphithéâtre dans la cité romaine réunissait l’ensemble de la communauté citoyenne pour une célébration religieuse et politique collective dont le cœur était constitué par le spectacle de la mort et de l’affrontement du destin. Mais dans le théâtre grec l’affrontement était verbal et la mort racontée ; dans l’amphithéâtre romain, la lutte était réelle et la mort en direct ».

Références :

1 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 20.

2 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 22.

3 E. Teyssier, Spartacus, p. 45-47.

4 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 23.

5 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 203.

6 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 201.

7 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 204.

8 Y. Le Bohec, Spartacus, chef de guerre, p. 78.

9 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 200.

10 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 207.

11 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 209.

12 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 213.

13 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 213.

14 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 236.

15 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 242.

16 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 338.

17 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 339.

18 R. Sablayrolles, « La mort en direct : le tragique du gladiateur », Pallas, n°49, Rome et le tragique, 1998, p. 350.

1 Comment connaissons-nous Spartacus ?

L’histoire de Spartacus prend place au Ier siècle avant J.-C.. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient dans un premier lieu d’évoquer les sources antiques qui nous sont parvenues à propos de cet épisode, qui sont très maigres.

![]() Salluste est notre seul auteur contemporain des évènements, mais il n’était âgé que d’environ 13 ans lors de la 3ème Guerre Servile, ce qui fait de lui, comme le précise Yann Le Bohec, une source primaire indirecte1. Ainsi, le fait qu’il ait vécu à la même période que les esclaves révoltés ne fait pas de Salluste la meilleure source : en effet, il n’a jamais assisté lui-même à ce qu’il raconte et il a pu s’appuyer sur des rumeurs véhiculées par rapport à un événement encore vif dans les esprits.

Salluste est notre seul auteur contemporain des évènements, mais il n’était âgé que d’environ 13 ans lors de la 3ème Guerre Servile, ce qui fait de lui, comme le précise Yann Le Bohec, une source primaire indirecte1. Ainsi, le fait qu’il ait vécu à la même période que les esclaves révoltés ne fait pas de Salluste la meilleure source : en effet, il n’a jamais assisté lui-même à ce qu’il raconte et il a pu s’appuyer sur des rumeurs véhiculées par rapport à un événement encore vif dans les esprits.

![]() De ce fait, nous pouvons offrir tout autant de crédit aux sources secondaires telles que Florus, Appien ou Plutarque dans son ouvrage sur la vie de Crassus. Ces sources, bien postérieures aux évènements, se sont en effet probablement appuyées sur d’autres œuvres historiques contemporaines à Spartacus, par exemple un ouvrage jamais retrouvé de Cæcilius de Kalè Aktè au sujet des trois Guerres Serviles. Malheureusement, cela n’est pas le seul récit à ne pas nous être parvenu, ce qui limite donc nos connaissances.

De ce fait, nous pouvons offrir tout autant de crédit aux sources secondaires telles que Florus, Appien ou Plutarque dans son ouvrage sur la vie de Crassus. Ces sources, bien postérieures aux évènements, se sont en effet probablement appuyées sur d’autres œuvres historiques contemporaines à Spartacus, par exemple un ouvrage jamais retrouvé de Cæcilius de Kalè Aktè au sujet des trois Guerres Serviles. Malheureusement, cela n’est pas le seul récit à ne pas nous être parvenu, ce qui limite donc nos connaissances.

![]() Enfin, nous possédons quelques allusions à Spartacus chez des auteurs tels que Velleius Paterculus, Frontin, Eutrope, Orose, Cicéron, Tite-Live, Pline l’Ancien, Tacite et Sidoine Apollinaire2.

Enfin, nous possédons quelques allusions à Spartacus chez des auteurs tels que Velleius Paterculus, Frontin, Eutrope, Orose, Cicéron, Tite-Live, Pline l’Ancien, Tacite et Sidoine Apollinaire2.

Même s’il faut analyser ces œuvres avec précaution puisqu’elles traitent d’un ennemi de Rome et qu’elles peuvent ainsi être biaisées, nous pouvons remarquer que la plupart des sources retrouvées ne se contredisent pas et suivent une certaine cohérence qui facilite donc notre réception de la révolte de Spartacus.

2 L’Homme avant le gladiateur

Origines :

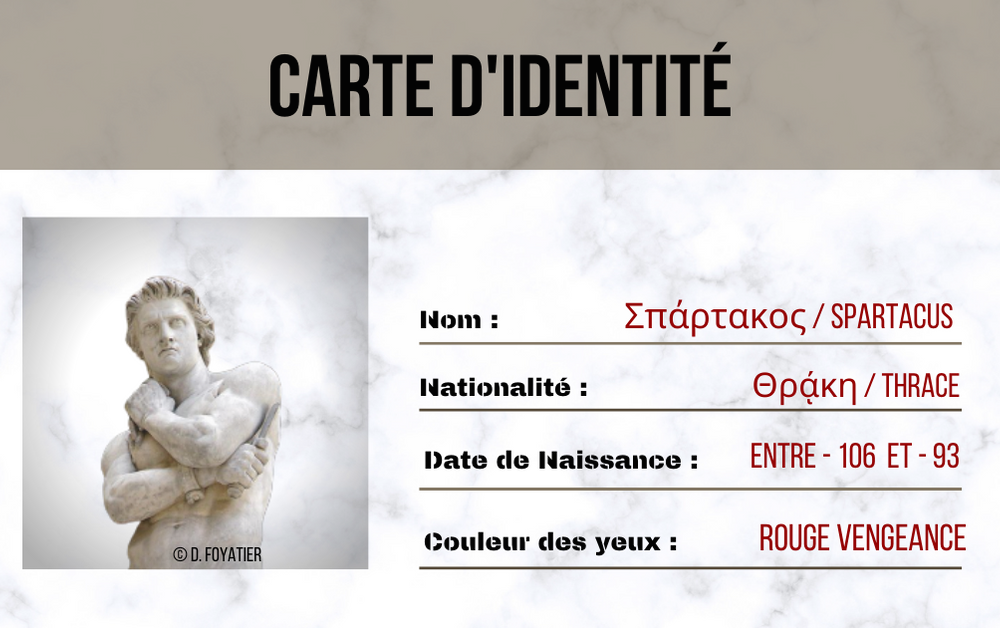

Les sources tombent d’accord pour faire de Spartacus un Thrace, habitant de l’actuelle Bulgarie. Cette région très hellénisée avait soutenu Mithridate, un des principaux ennemis de Rome, entre 84 et 74 avant J.-C.3 Le Thrace était ainsi devenu une des trois armaturae de la gladiature avant notre ère, représentant un ennemi vaincu par la puissance italienne.

Les sources tombent d’accord pour faire de Spartacus un Thrace, habitant de l’actuelle Bulgarie. Cette région très hellénisée avait soutenu Mithridate, un des principaux ennemis de Rome, entre 84 et 74 avant J.-C.3 Le Thrace était ainsi devenu une des trois armaturae de la gladiature avant notre ère, représentant un ennemi vaincu par la puissance italienne.

Nom :

Les théoriciens modernes veulent souvent faire du nom « Spartacus » un surnom attribué une fois son arrivée dans le monde des gladiateurs, cependant, les historiens Éric Teyssier et Y. Le Bohec4 s’opposent tous les deux à cette hypothèse (les surnoms gladiatoriaux auraient en effet une origine plus lointaine). Ils avancent que « Spartacus » était un nom Thrace réputé. Si E. Teyssier lui donne même une origine aristocratique, Y. Le Bohec va, quant à lui, élaborer un parallèle entre ce nom et la dynastie du royaume du Bosphore nommée « Spartokides », tout en éloignant Spartacus de tout dessein royal.

Âge :

L’âge de Spartacus est aussi un paramètre sur lequel des divergences existent. Pour E. Teyssier, le Thrace doit avoir entre 25 et 30 ans5. Une hypothèse plausible dans la mesure où ses actes impliquent une certaine maturité et que la carrière de gladiateur n’est plus accessible quand l’homme dépasse la trentaine (peu étonnant si on rappelle que l’espérance de vie à cette époque ne dépasse pas 45 ans6).

Y. Le Bohec s’attarde un peu plus sur l’âge du rebelle7. Il écarte très vite les propos de Florus qui lui attribue une carrière longue et donc une naissance estimée à 106 avant J.-C.. Exploitons cette piste : le premier souci est que Spartacus aurait, en ce sens, 33 ans au moment de sa capture, ce qui aurait dû l’éloigner d’office d’une entrée dans la gladiature. Le second souci est que Florus lui attribue de ce fait une carrière longue de mercenaire, soldat, déserteur, brigand, puis prisonnier, tout cela entre 88 et 73 avant notre ère. L’historienne Catherine Wolff8 nous précise que, le cas échéant, la désertion et le brigandage auraient été deux chefs d’exécution qui ne lui auraient sûrement jamais permis d’atteindre un ludus. Y. Le Bohec suit plutôt une source de Varron, appuyée par le recueil de lois « Le Digeste », qui placeraient la naissance de Spartacus en 93 avant J.-C. : le révolté aurait débuté sa fuite à 20 ans.

Capture :

Le point de vue n’est pas identique chez tous les auteurs au sujet des causes ayant mené le Thrace Spartacus à l’esclavage. Si nous suivons l’idée de l’auteur antique Florus, Spartacus est un « ancien Thrace tributaire »9, un mercenaire allié de Rome qui aurait connu en toute logique l’armée romaine de l’intérieur et aurait ainsi pu y apprendre les techniques lui assurant, par la suite, une survie aussi longue dans son armée improvisée. Pour Appien, Spartacus serait un prisonnier de guerre : selon cette pensée, il n’est donc plus soldat pour Rome, mais contre Rome10.

Le point de vue n’est pas identique chez tous les auteurs au sujet des causes ayant mené le Thrace Spartacus à l’esclavage. Si nous suivons l’idée de l’auteur antique Florus, Spartacus est un « ancien Thrace tributaire »9, un mercenaire allié de Rome qui aurait connu en toute logique l’armée romaine de l’intérieur et aurait ainsi pu y apprendre les techniques lui assurant, par la suite, une survie aussi longue dans son armée improvisée. Pour Appien, Spartacus serait un prisonnier de guerre : selon cette pensée, il n’est donc plus soldat pour Rome, mais contre Rome10.

Plutarque et Varron suivent une autre idée, qui est celle utilisée dans le récit de Y. Le Bohec, dont l’avis est plus tranché11. Selon cette hypothèse, Spartacus aurait été de naissance libre, puis capturé par des soldats ou bien des marchands d’esclaves (les captures de la part des pirates étaient assez fréquentes). Il aurait ensuite fini sa course en étant vendu au marché de Rome. Ici, Spartacus n’est donc ni brigand, ni soldat de l’armée romaine, ni déserteur, mais bien un simple innocent subissant une injustice. Attention, cependant, à ne pas éloigner les autres théories : celle de Varron nous serait en effet bien plus plaisante pour justifier la naissance de son âme révoltée, mais nous ne pouvons malheureusement confirmer aucune des idées de ses auteurs dont les points de vue divergent.

3 Et Rome dans tout ça ?

Pour appréhender la révolte servile, il faut appréhender la situation de Rome en cette deuxième partie du Ier siècle avant J.-C.. En effet, si Spartacus a pu mener ses troupes à marcher sur Rome durant près de deux ans, c’est en partie parce que la République Romaine rencontrait plusieurs autres tracas, reléguant ce qui semblait être de simples esclaves révoltés au dernier plan de leurs priorités.

![]() Les tensions se ressentent déjà en interne, suite aux nombreux conflits politiques encore récents. La dernière Guerre Civile s’est achevée dix ans auparavant et a démontré les fragilités d’une aristocratie divisée. En cause principale de cette période de trouble, la loi agraire qui a émergé en 134 avant notre ère. Un projet de récupérer « les champs usurpés sur le domaine public par quelques très grands propriétaires » pour les redistribuer aux paysans sans terre12 : les populares, avec Marius à leur tête, sont favorables à cette réforme, mais les optimates, avec Sylla à leur tête, y sont fermement opposés. À la suite de ces évènements, Sylla impose une dictature qui s’étendra de la fin de 82 jusqu’à 81 avant J.-C.. Pour résumer, entre Guerre Civile et dictature, les peurs face à de nouvelles tensions sont élevées et de nombreux propriétaires ont tout perdu. En 75 avant J.-C., soit juste avant la guerre de Spartacus, le peuple est révolté contre le Sénat, car la famine est assez importante. Rome est fragile.

Les tensions se ressentent déjà en interne, suite aux nombreux conflits politiques encore récents. La dernière Guerre Civile s’est achevée dix ans auparavant et a démontré les fragilités d’une aristocratie divisée. En cause principale de cette période de trouble, la loi agraire qui a émergé en 134 avant notre ère. Un projet de récupérer « les champs usurpés sur le domaine public par quelques très grands propriétaires » pour les redistribuer aux paysans sans terre12 : les populares, avec Marius à leur tête, sont favorables à cette réforme, mais les optimates, avec Sylla à leur tête, y sont fermement opposés. À la suite de ces évènements, Sylla impose une dictature qui s’étendra de la fin de 82 jusqu’à 81 avant J.-C.. Pour résumer, entre Guerre Civile et dictature, les peurs face à de nouvelles tensions sont élevées et de nombreux propriétaires ont tout perdu. En 75 avant J.-C., soit juste avant la guerre de Spartacus, le peuple est révolté contre le Sénat, car la famine est assez importante. Rome est fragile.

![]() De ce fait, les hommes politiques cherchent à reconquérir le peuple : rien de mieux pour cela que de revenir triomphant d’expéditions militaires. De plus, les généraux, qui sont pour la grande majorité des hommes politiques, n’hésitent pas à dépenser des sommes faramineuses pour leur campagne électorale et utilisent les conquêtes militaires comme compensation financière13. En 202 avant notre ère, Rome a su sortir victorieuse de sa guerre contre Hannibal, l’un de ses plus grands ennemis : depuis, rien ne semble arrêter les carrières militaires. Surtout qu’à l’heure où Spartacus démarre sa rébellion, deux autres menaces pèsent déjà sur Rome et mobilisent les plus grands généraux et les armées les mieux préparées :

De ce fait, les hommes politiques cherchent à reconquérir le peuple : rien de mieux pour cela que de revenir triomphant d’expéditions militaires. De plus, les généraux, qui sont pour la grande majorité des hommes politiques, n’hésitent pas à dépenser des sommes faramineuses pour leur campagne électorale et utilisent les conquêtes militaires comme compensation financière13. En 202 avant notre ère, Rome a su sortir victorieuse de sa guerre contre Hannibal, l’un de ses plus grands ennemis : depuis, rien ne semble arrêter les carrières militaires. Surtout qu’à l’heure où Spartacus démarre sa rébellion, deux autres menaces pèsent déjà sur Rome et mobilisent les plus grands généraux et les armées les mieux préparées :

![]() En Espagne, Pompée et Quintus Metellus affrontent l’ancien juriste et soldat Sertorius qui a pris la tête d’un groupe de rebelles, remettant en question la présence romaine en Espagne14.

En Espagne, Pompée et Quintus Metellus affrontent l’ancien juriste et soldat Sertorius qui a pris la tête d’un groupe de rebelles, remettant en question la présence romaine en Espagne14.

![]() En Orient, le proconsul Publius Servilius doit déjà faire face aux nombreux pirates Ciliciens lorsque Mithridate VI s’allie à Sertorius pour déclarer la guerre à Rome15. L’Orient et l’Occident, appuyés par la piraterie, créent donc un gros noyau uni contre Rome.

En Orient, le proconsul Publius Servilius doit déjà faire face aux nombreux pirates Ciliciens lorsque Mithridate VI s’allie à Sertorius pour déclarer la guerre à Rome15. L’Orient et l’Occident, appuyés par la piraterie, créent donc un gros noyau uni contre Rome.

Pour résumer, les tensions sont autant effectives à l’intérieur de Rome qu’à l’extérieur et toute nouvelle menace se voit ainsi difficile à contrer sans les meilleurs généraux : encore plus si c’est de simples esclaves, tant méprisés par la puissante Rome…

4 Spartacus, une fuite et des succès

Revendications :

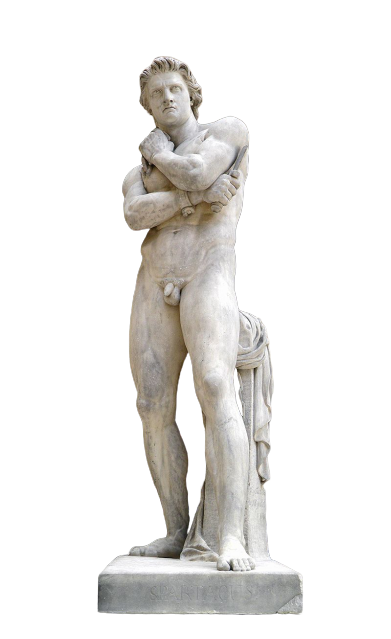

Spartacus a été acheté par un laniste nommé Lentulus Batiatus, un homme qui, selon Plutarque, « entretenait à Capoue des gladiateurs, [pour] la plupart des Gaulois et des Thraces »16. Peu de sources font mention de Batiatus, ce qui laisse entendre que ce laniste n’était ni pire, ni meilleur que les autres et que le geste de Spartacus n’était pas contre Batiatus personnellement, mais contre l’institution de la gladiature dans sa généralité17.

Au sujet de la révolte, il est très important d’évoquer un élément, possiblement le plus important dans la réception de la « légende » Spartacus : le motif. Car, si la postérité a pris le rebelle Thrace pour une figure de la libération collective face à l’esclavage, un justicier contre des conditions de vie et de mort indignes, la vérité est différente. Le but n’a jamais été, pour lui comme pour ses alliés, d’abolir l’esclavage : ce que Spartacus voulait était simplement l’inversion des pouvoirs et l’assouvissement d’une vengeance à l’encontre des Romains. Une cause d’autant plus compréhensible si nous suivons le point de vue défendu par Y. Le Bohec selon lequel Spartacus aurait été réduit à la vie de gladiateur sans avoir commis d’acte le justifiant : sa colère a pu légitimement monter en lui jusqu’à la réalisation de sa fuite. Jean Christian Dumont a analysé les revendications de ces gladiateurs rebelles18 : dans une République où les esclaves étaient très durement traités, ceux-ci ne souhaitaient rien d’autre qu’un respect du droit des esclaves, un abandon des asservissements illégaux et de meilleurs traitements (un peu de temps libre, pas de vente séparée pour les familles constituées par les esclaves, ainsi que de la nourriture et des vêtements plus décents). Sans oublier que tous ces hommes devaient bien entendu posséder un lot d’autres revendications personnelles très nombreuses et variées qui demeurent secrètes.

Au sujet de la révolte, il est très important d’évoquer un élément, possiblement le plus important dans la réception de la « légende » Spartacus : le motif. Car, si la postérité a pris le rebelle Thrace pour une figure de la libération collective face à l’esclavage, un justicier contre des conditions de vie et de mort indignes, la vérité est différente. Le but n’a jamais été, pour lui comme pour ses alliés, d’abolir l’esclavage : ce que Spartacus voulait était simplement l’inversion des pouvoirs et l’assouvissement d’une vengeance à l’encontre des Romains. Une cause d’autant plus compréhensible si nous suivons le point de vue défendu par Y. Le Bohec selon lequel Spartacus aurait été réduit à la vie de gladiateur sans avoir commis d’acte le justifiant : sa colère a pu légitimement monter en lui jusqu’à la réalisation de sa fuite. Jean Christian Dumont a analysé les revendications de ces gladiateurs rebelles18 : dans une République où les esclaves étaient très durement traités, ceux-ci ne souhaitaient rien d’autre qu’un respect du droit des esclaves, un abandon des asservissements illégaux et de meilleurs traitements (un peu de temps libre, pas de vente séparée pour les familles constituées par les esclaves, ainsi que de la nourriture et des vêtements plus décents). Sans oublier que tous ces hommes devaient bien entendu posséder un lot d’autres revendications personnelles très nombreuses et variées qui demeurent secrètes.

Le mythe Spartacus s’appuie aussi sur ses qualités de « Robin des Bois » antique : un autre point tout à fait discutable et qui ne repose que sur le récit d’Appien. En effet, celui-ci rapporte une loi, créé a posteriori par l’auteur, et que Spartacus aurait énoncée. Selon Appien, Spartacus « défendit aux marchands d’y rien apporter à vendre en matière d’or ou d’argent, et aux siens de rien acheter en ce genre »19. Si le mouvement communiste du XXème siècle a donc réinterprété cette idée pour servir sa cause, il faut comprendre que Spartacus ne renonçait jamais à l’or ou à l’argent, comme le précise d’ailleurs Appien par la suite. Mais, Spartacus régule l’utilisation de l’or au sein de son armée et s’en sert habilement : il l’utilise pour payer les marchands souhaitant commercer avec lui, et le répartit de façon équitable parmi ses hommes pour éviter toute révolte au sein même de son camp. De ce fait, Spartacus peut être considéré comme un homme intelligent qui sait gérer son armée.

Fuite :

L’acte de Spartacus ne semblait pas planifié, mais il avait certainement été préparé avec quelques hommes de son ludus (les chiffres évoluent entre 30 et 78 gladiateurs à ses côtés en fonction des auteurs20). Selon Plutarque, ce petit groupe s’empare discrètement de broches et autres éléments de la cuisine de la caserne et s’enfuient, en toute logique au beau milieu de la nuit, après avoir assassiné les gardes21. C’est un coup de chance qui leur facilite ensuite leur évasion puisqu’ils tombent sur un chariot se dirigeant vers l’amphithéâtre et chargé d’armes, qu’ils vont piller afin de s’armer dignement. Ce détail nous laisse donc penser que c’est l’arrivée imminente d’un munus qui a précipité les évènements : l’idée de « bien mourir » est essentielle, la mort dans l’arène est perçue comme une humiliation. En somme, les ingrédients étaient réunis pour que les révoltés s’enfuient à ce moment. Sans arme en bonne et due forme, leurs chemins se seraient certainement séparés aussi vite, mais, ils se trouvent désormais plus renforcés : l’union fait la force, encore plus dans ces conditions. S’ajoute à cela le fait que la rumeur de ces gladiateurs dans la nature enfle rapidement et qu’ils sont ainsi vite rejoints par des esclaves fugitifs, des hommes libres et des bergers. Une armée se constitue progressivement, malgré le fait que Spartacus et ses congénères ne cherchaient initialement qu’à sauver leur peau.

le laniste et les esclaves, la réalité est

moins épique

Les esclaves victorieux :

![]() 1 - Spartacus triomphe d’abord facilement des autorités municipales qui vont traquer les rebelles en premier, parvenant à les suivre à la trace de leurs pillages22.

1 - Spartacus triomphe d’abord facilement des autorités municipales qui vont traquer les rebelles en premier, parvenant à les suivre à la trace de leurs pillages22.

![]() 2 - Le Sénat va donc s’emparer de cette affaire et envoyer le propréteur Caius Claudius Glaber à l’encontre du Thrace (la propréture est le fait, pour un ancien préteur, de restituer l’entièreté de son autorité dans le cadre d’une mission précise).

2 - Le Sénat va donc s’emparer de cette affaire et envoyer le propréteur Caius Claudius Glaber à l’encontre du Thrace (la propréture est le fait, pour un ancien préteur, de restituer l’entièreté de son autorité dans le cadre d’une mission précise).  Mais, il ne se voit confier que 3 000 hommes, et pas des mieux formés. Pourtant, face à eux se trouvent des milliers de rebelles, plus nombreux de jour en jour, qui n’attendent rien d’autre que de tuer des Romains23. Celui qui est seulement nommé Clodius chez Frontin, Plutarque et Appien, va jusqu’au Vésuve sur lequel les esclaves se sont installés. Les Romains vont donc établir un siège autour des rebelles, espérant les perdre par la famine et la déshydratation : « un siège sans gloire mais sans risque » pour reprendre les termes d’E. Teyssier24. Spartacus va, durant une nuit, utiliser les vignes sauvages sur les falaises pour descendre discrètement et fuir. Une épreuve d’autant plus facile, car Plutarque précise que Clodius, méprisant tant les esclaves, n’avait pas pris la peine de fortifier l’arrière de son camp25. Les esclaves reprennent leur route et Clodius voit sa carrière politique réduite à néant.

Mais, il ne se voit confier que 3 000 hommes, et pas des mieux formés. Pourtant, face à eux se trouvent des milliers de rebelles, plus nombreux de jour en jour, qui n’attendent rien d’autre que de tuer des Romains23. Celui qui est seulement nommé Clodius chez Frontin, Plutarque et Appien, va jusqu’au Vésuve sur lequel les esclaves se sont installés. Les Romains vont donc établir un siège autour des rebelles, espérant les perdre par la famine et la déshydratation : « un siège sans gloire mais sans risque » pour reprendre les termes d’E. Teyssier24. Spartacus va, durant une nuit, utiliser les vignes sauvages sur les falaises pour descendre discrètement et fuir. Une épreuve d’autant plus facile, car Plutarque précise que Clodius, méprisant tant les esclaves, n’avait pas pris la peine de fortifier l’arrière de son camp25. Les esclaves reprennent leur route et Clodius voit sa carrière politique réduite à néant.

![]() 3 - Clodius vaincu, ce sont les prêteurs Varinius Glaber et Publius Valerius qui prennent le relai. Pendant ce temps, les rebelles avancent, pas toujours de façon cohérente, mais vont au gré des pillages afin de se nourrir et de s’armer. Des pillages une fois de plus réalisés en dépit de toute morale et qui éloignent les esclaves du portrait de pauvres hommes qui recherchent leur liberté : les débordements sont nombreux, Salluste évoque par exemple les viols sur les femmes et les filles qu’ils font subir à tout va26. Si les romains parviennent à abattre le chef rebelle Œnomaus et ses hommes (les auteurs s’accordent pour établir trois chefs : Spartacus qui dirige Thraces et Syriens, contre Œnomaus et Crixos qui dirigent Gaulois et Germains), Varinius est vite défait. C’est principalement l’ordre et la discipline de l’armée de révoltés qui prend de cours les armées de Rome qui avaient minimisé l’ennemi. S’il survit, Varinius voit cependant à son tour sa carrière politique ruinée. C’est à ce moment là que la grandeur de Spartacus est constatée par le Sénat, à en croire Plutarque27.

3 - Clodius vaincu, ce sont les prêteurs Varinius Glaber et Publius Valerius qui prennent le relai. Pendant ce temps, les rebelles avancent, pas toujours de façon cohérente, mais vont au gré des pillages afin de se nourrir et de s’armer. Des pillages une fois de plus réalisés en dépit de toute morale et qui éloignent les esclaves du portrait de pauvres hommes qui recherchent leur liberté : les débordements sont nombreux, Salluste évoque par exemple les viols sur les femmes et les filles qu’ils font subir à tout va26. Si les romains parviennent à abattre le chef rebelle Œnomaus et ses hommes (les auteurs s’accordent pour établir trois chefs : Spartacus qui dirige Thraces et Syriens, contre Œnomaus et Crixos qui dirigent Gaulois et Germains), Varinius est vite défait. C’est principalement l’ordre et la discipline de l’armée de révoltés qui prend de cours les armées de Rome qui avaient minimisé l’ennemi. S’il survit, Varinius voit cependant à son tour sa carrière politique ruinée. C’est à ce moment là que la grandeur de Spartacus est constatée par le Sénat, à en croire Plutarque27.

5 Des premières failles à la défaite

Des discordes chez les rebelles :

Deux projets se dessinent au fil du temps : celui de Spartacus de fuir par le Nord pour que chacun rentre chez soi, et celui suivi par de nombreux Gaulois de continuer les pillages, puisqu’ils n’ont souvent plus de famille ni de patrie. Salluste précise que le chef Gaulois Crixos « se laisse enfler par le succès, au point de ne se posséder plus »28 et, en ce sens, il décide de se séparer du noyau initial, suivi par plusieurs dizaines de milliers d’hommes. Le magistrat Gellius ne tarde pas à massacrer Crixos et la majorité de son armée. Spartacus bat peu de temps après Gellius et ses hommes. Cette perte d’esclaves considérable permet paradoxalement de souder à nouveau les rebelles autour de Spartacus.

Deux projets se dessinent au fil du temps : celui de Spartacus de fuir par le Nord pour que chacun rentre chez soi, et celui suivi par de nombreux Gaulois de continuer les pillages, puisqu’ils n’ont souvent plus de famille ni de patrie. Salluste précise que le chef Gaulois Crixos « se laisse enfler par le succès, au point de ne se posséder plus »28 et, en ce sens, il décide de se séparer du noyau initial, suivi par plusieurs dizaines de milliers d’hommes. Le magistrat Gellius ne tarde pas à massacrer Crixos et la majorité de son armée. Spartacus bat peu de temps après Gellius et ses hommes. Cette perte d’esclaves considérable permet paradoxalement de souder à nouveau les rebelles autour de Spartacus.

Assez vite, un nouveau problème se présente à Spartacus. Une fois arrivé au Nord, face au Pô, le Thrace choisit finalement de faire demi-tour. Les raisons de ce revirement ne sont pas précisées : peut-être un débordement du fleuve le rendant impossible à traverser, ou bien un trop grand nombre de natifs d’Italie ayant rejoint les rangs qui ne souhaitaient pas quitter le pays. Spartacus repart donc vers Rome : dans quel but ? Personne ne le saura jamais, mais l’idée de la si puissante cité prise par de vulgaires esclaves mène le Sénat à vouloir exterminer cette menace une fois pour toutes.

La montée de Crassus : l’espoir de Rome ?

Marcus Licinius Crassus accepte de prendre en main l’affaire Spartacus. L’homme de 43 ans est un riche propriétaire de plus en plus populaire : c’est un bon orateur qui est parvenu au fil du temps à se créer une bonne réputation et une petite popularité grâce à sa générosité.  Plutarque explique que son ambition est clairement de « rivaliser avec la gloire de Pompée »29. C’est donc sa chance de se faire remarquer.

Plutarque explique que son ambition est clairement de « rivaliser avec la gloire de Pompée »29. C’est donc sa chance de se faire remarquer.

Son légat Mummius échoue vite face aux rebelles, surtout par souci d’orgueil et pour avoir, lui aussi, sous-estimé les troupes des révoltés. Mais, Crassus est intelligent : il sait diriger, il forme ses hommes et il tâche de leur faire comprendre l’ampleur de la situation. De ce fait, il organise une décimation qui saura marquer les esprits et défier quiconque de perdre face aux rebelles (nous en avons encore les détails chez Plutarque qui explique que sur les 500 fugitifs des armées vaincues de Mummius, il organise 50 groupes : un soldat de chacune de ces dizaines est tiré au sort et lapidé par les autres). La première victoire de Crassus est l’élimination de la quasi-totalité d’un groupe de 10 000 esclaves, sûrement partis en éclaireurs30.

Entre temps, Spartacus est reparti au Sud. Son projet est d’aller rallier les esclaves Siciliens, car c’est là-bas que les deux précédentes Guerres Serviles avaient éclaté et que les traitements envers ces malheureux sont réputés pour être les plus sévères : aucun doute, le Thrace saura renflouer les rangs de son armée. Mais, la négociation qu’il opère avec des pirates Ciliciens pour une traversée en bateau est un échec et ils fuient avec son or, mais sans emporter de rebelles de l’autre côté du rivage. Un échec de l’esclave qui profite à Crassus : celui-ci va assiéger Spartacus et ses hommes au Bruttium (actuelle Calabre) à l’aide d’un immense fossé supplanté par un impressionnant mur. C’est d’ailleurs durant ce siège que les auteurs modernes aiment inventer des dialogues entre Spartacus et Crassus, narrant une négociation in fidem (c’est-à-dire avec la promesse d’un traitement honorable). Y. Le Bohec évoque l’impossibilité, surtout juridique, d’un tel événement : « un romain ne pouvait pas traiter à égalité qui que ce soit, même avec les États les plus puissants : par conséquent, il n’était même pas envisageable de le faire avec un esclave en difficulté »31.

Malgré tout, Spartacus triomphe une nouvelle fois des Romains. Selon Plutarque, il profite d’une nuit de neige pour combler le fossé de terre, bois et diverses branches et faire passer un tiers de son armée. Selon Frontin, il utilise plutôt des cadavres d’animaux et d’hommes qu’il a massacrés32 (dans ce cas, des prisonniers de guerre, ce qui ne semble pas impossible). Crassus fait appel d’urgence au Sénat pour demander le renfort de Pompée : il s’en mordra les doigts plus tard.

Le point final :

Les sources antiques sur la dernière partie de la guerre sont moins importantes : la date est floue, le nombre d’esclaves enfuis du siège incertain, les évènements moins développés…  Il semble malgré tout que Crassus se ressaisisse rapidement après son aveu de faiblesse et souhaite désormais expédier cette guerre le plus vite possible pour que Pompée ne lui vole pas sa victoire. Du côté des rebelles, les Gaulois restants continuent de semer le trouble et une nouvelle séparation a lieu, cette fois la dernière. Selon Tite-Live, 35 000 Gaulois et Germains suivent un chef que l’auteur, comme Plutarque, nomme Cannicius33. Cependant, Crassus parvient vite à neutraliser cette partie dissidente, faisant des milliers de morts et des centaines de prisonniers.

Il semble malgré tout que Crassus se ressaisisse rapidement après son aveu de faiblesse et souhaite désormais expédier cette guerre le plus vite possible pour que Pompée ne lui vole pas sa victoire. Du côté des rebelles, les Gaulois restants continuent de semer le trouble et une nouvelle séparation a lieu, cette fois la dernière. Selon Tite-Live, 35 000 Gaulois et Germains suivent un chef que l’auteur, comme Plutarque, nomme Cannicius33. Cependant, Crassus parvient vite à neutraliser cette partie dissidente, faisant des milliers de morts et des centaines de prisonniers.

La dernière victoire des rebelles sera sur le questeur Scrofa envoyé par Crassus : paradoxalement, c’est pourtant ce succès qui perdra les esclaves. En effet, Plutarque rapporte que « ce succès perdit Spartacus en emplissant d’orgueil les esclaves fugitifs »34. L’ultime assaut représente l’une des plus grandes batailles de Rome au cours duquel les deux armées sont très ordonnées et disciplinées. Mais, Spartacus est en infériorité numérique, ce qui lui crée un véritable désavantage, d’autant plus que Crassus a su prouver qu’il était à la hauteur, contrairement à ses prédécesseurs. Au cœur de cette dernière bataille, le courage des rebelles est mis en avant par la plupart des auteurs, mais ceux-ci périssent presque tous au combat ou sont faits prisonniers de Rome. Appien évoque les derniers instants plutôt héroïques du chef Thrace qui « fut enfin blessé à la cuisse d’un coup de flèche. Il tomba sur son genou et se couvrant de son bouclier, il lutta contre ceux qui le chargèrent jusqu’à ce que lui et un grand nombre d’hommes autour de lui, encerclés, succombassent »35. Selon le même auteur, le corps de Spartacus ne fut jamais retrouvé, une hypothèse plausible mais à ne pas considérer comme forcément véridique.

6 Et après ?

Quel avenir pour les esclaves survivants et les prisonniers ?

Quel avenir pour les esclaves survivants et les prisonniers ?

D’après Salluste, des milliers d’esclaves auraient survécu, ayant pris un dénommé Publipor pour chef36. Cependant, les sources établissent divers groupes de rebelles continuant à fuir de çà et là et que plusieurs généraux écrasèrent au fur et à mesure. Le groupe de Publipor fut, selon Plutarque dans sa Vie de Pompée, écrasé par ce dernier lorsqu’il arriva enfin auprès de Crassus : le général massacre ainsi approximativement 5 000 esclaves fugitifs. Bien plus tard, en 62 avant notre ère, le père du futur Auguste, Caius Octavius, anéantira les derniers petits groupes de fugitifs, cependant rendus inoffensifs de par leur faible nombre.

Les prisonniers, eux, sont crucifiés tous les trente mètres le long de la route menant de Capoue à Rome, comme un avertissement pour quiconque souhaitant suivre les pas du défunt Spartacus. Attention cependant à ne pas voir par là un symbole religieux : la crucifixion est la méthode d’exécution réservée aux esclaves, mais nous sommes toujours au premier siècle avant notre ère, donc avant le christianisme.

Crassus contre Pompée :

En partie à cause de l’exécution des 5 000 fuyards, « le succès de Crassus tourna à la gloire de Pompée »37, puisqu’après cet évènement, Pompée écrit au Sénat pour annoncer qu’il a pu faire cesser la révolte servile. Cependant, il ne faut pas percevoir cela véritablement comme une injustice, mais aussi prendre en compte les autres éléments :

![]() Déjà, Pompée possède plus de prestance et de grandeur naturelle que Crassus, et cela même s’il est âgé de neuf ans de moins que lui. De ce fait, le peuple se voit plus rassuré de faire de cet homme leur champion.

Déjà, Pompée possède plus de prestance et de grandeur naturelle que Crassus, et cela même s’il est âgé de neuf ans de moins que lui. De ce fait, le peuple se voit plus rassuré de faire de cet homme leur champion.

![]() Si Pompée reçoit le triomphe, c’est principalement pour son succès en Espagne, car triompher d’un esclave serait presque honteux pour Rome. Spartacus ne peut pas être considéré comme ennemi d’une si puissante cité, cela serait risible.

Si Pompée reçoit le triomphe, c’est principalement pour son succès en Espagne, car triompher d’un esclave serait presque honteux pour Rome. Spartacus ne peut pas être considéré comme ennemi d’une si puissante cité, cela serait risible.

De ce fait, Pompée reçoit le triomphe et le prestige que cela implique, tandis que Crassus se contente de l’ovation, un genre de petit triomphe, que Plutarque qualifie de moins glorieux. En 71 avant J.-C., quelques mois après la victoire sur les esclaves, Crassus et Pompée sont tous deux élus consuls, mais les tensions perdurent entre eux et font toujours craindre aux Romains la renaissance d’un duel tel que celui entre Marius et Sylla qui avait amené la dernière Guerre Civile. Dix ans plus tard, ils formeront un triumvirat (entendre par là une alliance) avec Jules César, qu’il est inutile de présenter. Celui-ci les mènera tous les deux à leur perte : Crassus sera assassiné vingt ans après Spartacus, puis Pompée sera décapité par César en Égypte.

De ce fait, Pompée reçoit le triomphe et le prestige que cela implique, tandis que Crassus se contente de l’ovation, un genre de petit triomphe, que Plutarque qualifie de moins glorieux. En 71 avant J.-C., quelques mois après la victoire sur les esclaves, Crassus et Pompée sont tous deux élus consuls, mais les tensions perdurent entre eux et font toujours craindre aux Romains la renaissance d’un duel tel que celui entre Marius et Sylla qui avait amené la dernière Guerre Civile. Dix ans plus tard, ils formeront un triumvirat (entendre par là une alliance) avec Jules César, qu’il est inutile de présenter. Celui-ci les mènera tous les deux à leur perte : Crassus sera assassiné vingt ans après Spartacus, puis Pompée sera décapité par César en Égypte.

Conséquences et survie du mythe :

Finalement, la guerre de Spartacus a été menée malgré lui et n’a pas créé de changements radicaux sur l’esclavage, ni sur la traite gladiatoriale. Cependant, le cadre de la gladiature a évolué au fil du temps, et nous pouvons présumer que ces décisions ont été prises en partie pour éviter de voir émerger un nouveau Spartacus. Ainsi, la gladiature emploie par la suite de plus en plus d’hommes libres et volontaires qui n’ont donc pas de raisons de se révolter, et les familles ne sont plus autorisées à être vendues séparément, ce qui améliore le quotidien des combattants38. Cependant, ces améliorations sont paradoxales : simultanément, la gladiature devient de plus en plus un spectacle dont les représentations se multiplient toujours plus, sont de plus en plus mortelles et en accord avec les plaisirs sadiques du peuple.

Panorama Express

Quoi ? |

Quand ? |

En savoir plus |

|---|---|---|

de Camille Saint-Saëns d'après une tragédie d'Alphonse Pagès |

||

d'Howard Fast qui a inspiré le Spartacus de Kubrick |

||

de Stanley Kubrick avec Kirk Douglas |

||

"Le Fils de Spartacus" de la série "Les Aventures d'ALix" par Jacques Martin |

||

de Robert Dornhelm |

||

de Steven DeKnight de 39 épisodes sur StarZ |

2013 |

La mémoire de Spartacus perdurera longtemps : d’abord chez les auteurs antiques, qui utilisent ce nom comme une insulte désignant un ennemi de Rome, comme le fait Cicéron. Ensuite, chez les auteurs modernes : tantôt figure idéologique, comme nous l’avions évoqué pour la Russie communiste, tantôt personnage de fiction, comme en témoignent les nombreux romans, bandes dessinées et films. Car, c’est ce dernier domaine qui a faussé la réception moderne de cette révolte. Anne Bernet classe trois genres de films au sujet des gladiateurs : les films chrétiens, les films politiques et les films qui n’ont autre vocation que d’amuser le spectateur39. Ceux qui traitent de Spartacus suivent les deux premières sortes de représentation, soit le Thrace est exploité comme une sorte de figure biblique, guidant le peuple vers la liberté, soit il prend les traits du héros contre le fascisme, soit il devient une figure hybride qui jongle entre ces deux rôles.

Quoi qu’il en soit, Spartacus fascine et n’a pas fini de briller à travers les nouvelles qualités que la modernité lui offre.

Références :

1 Y. Le Bohec, Spartacus, chef de guerre, p. 23.

2 E. Teyssier, Spartacus, p. 11.

3 Y. Le Bohec, Spartacus, chef de guerre, p. 32.

4 Y. Le Bohec, Spartacus, chef de guerre, p. 32. | E. Teyssier, Spartacus, p. 31.

5 E. Teyssier, Spartacus, p. 36.

6 Y. Le Bohec, Spartacus, chef de guerre, p. 89.

7 Y. Le Bohec, Spartacus, chef de guerre, p. 28 & p. 35-36.

8 C. Wolff, Déserteurs et transfuges dans l’armée romaine à l’époque républicaine, 2009, citée chez Y. Le Bohec, Spartacus, chef de guerre, p. 35.

9 E. Teyssier, Spartacus, p. 31.

10 E. Teyssier, Spartacus, p. 32.

11 Y. Le Bohec, Spartacus, chef de guerre, p. 36.

12 Y. Le Bohec, Spartacus, chef de guerre, p. 48.

13 E. Teyssier, Spartacus, p. 19.

14 E. Teyssier, Spartacus, p. 98.

15 E. Teyssier, Spartacus, p. 100.

16 E. Teyssier, Spartacus, p. 42.

17 Y. Le Bohec, Spartacus, chef de guerre, p. 83.

18 J. C. Dumont, Servus, 1987, cité chez Y. Le Bohec, Spartacus, chef de guerre, p. 109.

19 E. Teyssier, Spartacus, p. 149.

20 Y. Le Bohec, Spartacus, chef de guerre, p. 84.

21 E. Teyssier, Spartacus, p. 79.

22 E. Teyssier, Spartacus, p. 81.

23 Y. Le Bohec, Spartacus, chef de guerre, p. 92.

24 E. Teyssier, Spartacus, p. 107.

25 E. Teyssier, Spartacus, p. 109.

26 E. Teyssier, Spartacus, p. 124.

27 E. Teyssier, Spartacus, p. 138.

28 E. Teyssier, Spartacus, p. 182.

29 E. Teyssier, Spartacus, p. 224.

30 E. Teyssier, Spartacus, p. 249.

31 Y. Le Bohec, Spartacus, chef de guerre, p. 157.

32 E. Teyssier, Spartacus, p. 281.

33 E. Teyssier, Spartacus, p. 290.

34 E. Teyssier, Spartacus, p. 306.

35 E. Teyssier, Spartacus, p. 318.

36 E. Teyssier, Spartacus, p. 324.

37 E. Teyssier, Spartacus, p. 332.

38 Y. Le Bohec, Spartacus, chef de guerre, p. 172.

39 A. Bernet, Histoire des Gladiateurs, p. 362.

La gladiature puiserait son origine du Vème siècle avant notre ère dans le Sud de l’Italie1. Si elle était d’abord un combat non mortel lors de funérailles, tel un hommage au défunt, elle s’est modifiée au fil du temps jusqu’à devenir un jeu morbide et dérangeant qui fascinait le peuple. Si nos esprits modernes s’insurgent face à une telle pratique, il a cependant fallu de nombreux siècles avant de voir les combats cesser définitivement dans l’arena.

Une mentalité loin de celle de notre société moderne

Les spectacles de gladiateurs sont cruels. Sanglants. Ils instrumentalisent de pauvres hommes qui ne voient pas d’autre solution pour gagner leur vie. Ils les souillent à jamais en leur empêchant toute forme de réhabilitation s’ils font partie des faibles « chanceux » qui survivent et qui se voient offrir le St-Graal, l’affranchissement tant attendu. Ces pensées, partagées par la majorité d’entre nous, n’ont jamais parcouru l’esprit des romains, pas même des plus sages et grands philosophes antiques.

Il ne faut cependant pas percevoir ce peuple d’antan comme cruel et sans cœur, mais il est nécessaire de remettre les éléments dans leur contexte. Pour commencer, expliquons la notion de compassion, ou, selon Georges Ville, de « commisération »2. C’est ce sentiment, nous faisant ressentir avec pitié le malheur d’autrui, qui s’éveille chez nous à l’évocation de ces combats antiques sans merci. Là est la principale nuance à prendre en compte : la commisération est un sentiment culturel et non naturel, il faut donc qu’elle soit apprise, chose qui n’était pas coutumière dans la société romaine de cette époque. Ainsi, les mots de G. Ville nous font percevoir différemment ce manque de compassion du public : « comme la souffrance d’autrui doit être apprise et n’est pas immédiatement sentie, il est très possible que le public n’ait tiré qu’un plaisir modéré et presque indifférent au spectacle des combats et des égorgements ; un plaisir à peine plus intense et sadique que celui du public à nos courses automobiles »3. Une cruauté qui devient donc toute relative si nous ne regardons plus le passé à travers le miroir de notre monde contemporain.

Un deuxième sentiment à prendre en compte dans notre réception de la gladiature est ce que G. Ville nomme la « prudence ». Ce qu’il faut comprendre par ce terme est une peur du meurtre dans la paix civile qui va presque voir légitimer cette mort « cadrée ». Malgré tout, cette prudence mène aussi le peuple à s’inquiéter face au sang versé, qui représente une menace.4 C’est cette dimension qui sera exploitée davantage par les chrétiens pour mener à l’abolition de la gladiature…

Montée du christianisme et remise en question

Montée du christianisme et remise en question

Jusqu’ici, la solution avait été très simple pour légitimer la gladiature : blâmer le gladiateur, le déshumaniser pour justifier sa condition, et apprécier le spectacle sans se sentir responsable. C’est également ce qui se produit avec la prostitution, comme les textes de Caton en témoignent : les auteurs oscillent entre une certaine indulgence envers ce qu’ils nomment des « plaisirs sans gravité » et une condamnation totale de la prostituée, mais sans jamais remettre en question la pratique en elle-même5. Inutile donc de chercher à éveiller les consciences sur ce point puisque le gladiateur est perçu comme un sous-homme, mais que la gladiature reste tout à fait tolérable. De plus, elle est perçue comme une « école de courage pour les citoyens »6 pour reprendre les mots de Pline le Jeune (attention toutefois à ne pas y voir une sorte d’admiration chez l’auteur qui, dans un autre texte, se réjouit de ne pas partager l’engouement pour ce plaisir « futile, stérile, répétitif, sans [que le peuple] en [soit] jamais rassasié »7).

Nous voilà donc face à ce postulat : la gladiature n’est infâme que pour celui qui combat, et offre au peuple un modèle de courage face à la mort. Aucune raison dans l’esprit d’un romain de mettre un terme à son spectacle favori, donc. Du moins, pour un romain païen, car un nouveau paramètre doit être pris en compte : la montée du christianisme. Il reste néanmoins difficile de savoir si les premiers auteurs à s’orienter vers cette nouvelle religion prennent en compte le terrible sort accordé au gladiateur, cette idée n’apparaît pas dans leurs textes. On peut cependant supposer que d’autres revendications chrétiennes ne nous sont pas parvenues ou bien n’ont pas été écrites, les auteurs préférant se ranger derrière la pensée commune sans se faire porte-parole de ce que peu de personnes percevaient alors comme une injustice. Cependant, les plus grandes indignations qu’a inspiré la gladiature au mouvement chrétien sont les suivantes :

Nous voilà donc face à ce postulat : la gladiature n’est infâme que pour celui qui combat, et offre au peuple un modèle de courage face à la mort. Aucune raison dans l’esprit d’un romain de mettre un terme à son spectacle favori, donc. Du moins, pour un romain païen, car un nouveau paramètre doit être pris en compte : la montée du christianisme. Il reste néanmoins difficile de savoir si les premiers auteurs à s’orienter vers cette nouvelle religion prennent en compte le terrible sort accordé au gladiateur, cette idée n’apparaît pas dans leurs textes. On peut cependant supposer que d’autres revendications chrétiennes ne nous sont pas parvenues ou bien n’ont pas été écrites, les auteurs préférant se ranger derrière la pensée commune sans se faire porte-parole de ce que peu de personnes percevaient alors comme une injustice. Cependant, les plus grandes indignations qu’a inspiré la gladiature au mouvement chrétien sont les suivantes :

![]() La futilité des spectacles (théâtre comme arène), qui créent une excitation des passions8. Les textes de St-Augustin font mention de cet argument, par exemple. Plus globalement, l’Église condamne tout ce qui est impur et lubrique, comme ces deux activités. Il est surprenant de constater d’ailleurs que le théâtre se voit bien plus contesté que la gladiature, mais pour la simple raison déjà évoquée que l’impureté était essentiellement chez celui qui tue, plus que pour celui qui regarde. Le théâtre, de son côté, va éveiller la lubricité de ceux qui regardent : il est ainsi bien plus condamnable pour les anciens.

La futilité des spectacles (théâtre comme arène), qui créent une excitation des passions8. Les textes de St-Augustin font mention de cet argument, par exemple. Plus globalement, l’Église condamne tout ce qui est impur et lubrique, comme ces deux activités. Il est surprenant de constater d’ailleurs que le théâtre se voit bien plus contesté que la gladiature, mais pour la simple raison déjà évoquée que l’impureté était essentiellement chez celui qui tue, plus que pour celui qui regarde. Le théâtre, de son côté, va éveiller la lubricité de ceux qui regardent : il est ainsi bien plus condamnable pour les anciens.

![]() Le fait que la gladiature soit, dans son concept, incompatible avec le principe chrétien : « tu ne tueras point », encore plus impensable si l’acte est fait par plaisir et sans raison sérieuse9.

Le fait que la gladiature soit, dans son concept, incompatible avec le principe chrétien : « tu ne tueras point », encore plus impensable si l’acte est fait par plaisir et sans raison sérieuse9.

![]() Enfin, l’indignation qui va le plus convaincre le peuple de se détourner des gladiateurs est le fait qu’assister à un de ces spectacles dégrade le spectateur. Si les romains friands de ces jeux ne pensent pas à ceux qu’ils voient périr, ils s’inquiètent d’imaginer leur âme souillée par la vision de ces actes cruels. Une fois de plus, les écrits de St-Augustin vont en ce sens : « comme ils devraient pleurer davantage leurs spectateurs en train de perdre leur âme »10. Peu à peu, le public commence à culpabiliser et se détourne lentement de l’arène et de son sang versé.

Enfin, l’indignation qui va le plus convaincre le peuple de se détourner des gladiateurs est le fait qu’assister à un de ces spectacles dégrade le spectateur. Si les romains friands de ces jeux ne pensent pas à ceux qu’ils voient périr, ils s’inquiètent d’imaginer leur âme souillée par la vision de ces actes cruels. Une fois de plus, les écrits de St-Augustin vont en ce sens : « comme ils devraient pleurer davantage leurs spectateurs en train de perdre leur âme »10. Peu à peu, le public commence à culpabiliser et se détourne lentement de l’arène et de son sang versé.

Changements politiques et interdictions judiciaires

Les munera s’essoufflent, le peuple craint pour son âme, les rangs de l’amphithéâtre se vident. En 399 après J.-C., Flavius Mallus Theodorus essaie de s’adapter à cette évolution de la société et organise les ludi molles, c’est-à-dire des jeux où il n’y a aucune mort, mais le peuple se moque de lui pour ce spectacle. Paradoxalement, quatre ans plus tard, Symnaque organise un immense munus funéraire en l’honneur de son fils qui fait, quant à lui, couler beaucoup de sang : le peuple s’insurge tout autant11. Il faut se rendre à l’évidence, Rome est en pleine mutation.

Ces changements sont liés à l’évolution du pouvoir et à l’attitude des empereurs, dont certains se christianisent. Déjà, le 1er octobre 325, l’empereur chrétien Constantin prononçait l’édit de Béryte qui condamnait la gladiature, mais qui ne fut pas vraiment respecté. L’empereur chrétien n’est plus celui qui suivait la plèbe et lui offrait des plaisirs sadiques qui satisfaisaient leurs passions personnelles comme autrefois. Au IVème siècle de notre ère, l’empereur romain doit agir comme le père de son peuple et le guider dans le droit chemin, ce qui passe donc par le fait de préserver l’âme de chacun12. Un autre changement politique réside en la diminution de l’implication du Sénat. Autrefois, le Sénat possédait une place déterminante dans l’Empire et les spectacles jouaient un rôle important : ici, ils pouvaient montrer leur présence et leur aspect très conservateur faisait de ces hommes un soutien principal de la gladiature. Mais, au fur et à mesure, leur rôle est de plus en plus diminué, le Sénat n’est plus si utile13.

C’est en 404 qu’un scandale va avoir lieu dans l’amphithéâtre Flavien (Colisée actuel) qui détournera presque définitivement les romains des combats de gladiateurs14. Lors d’un spectacle donné par quelques adorateurs des gladiateurs qui se refusent à les voir disparaître, le moine chrétien Almachius entre dans l’arène. Il souhaite par ce geste raisonner les spectateurs et séparer les gladiateurs. Pourtant, la réaction sera effroyable : Almachius est lapidé. Cet événement fera grand bruit à Rome et scandalisera par sa brutalité et sa violence. De là, le co-empereur Honorius interdira finalement la gladiature, une loi appuyée une seconde fois par l'empereur Valentinien III en 438. La dernière trace d’une interdiction de la gladiature sera le code de Justinien à Constantinople au VIème siècle. Après cela, nous pouvons considérer ces spectacles comme définitivement abolis.

C’est en 404 qu’un scandale va avoir lieu dans l’amphithéâtre Flavien (Colisée actuel) qui détournera presque définitivement les romains des combats de gladiateurs14. Lors d’un spectacle donné par quelques adorateurs des gladiateurs qui se refusent à les voir disparaître, le moine chrétien Almachius entre dans l’arène. Il souhaite par ce geste raisonner les spectateurs et séparer les gladiateurs. Pourtant, la réaction sera effroyable : Almachius est lapidé. Cet événement fera grand bruit à Rome et scandalisera par sa brutalité et sa violence. De là, le co-empereur Honorius interdira finalement la gladiature, une loi appuyée une seconde fois par l'empereur Valentinien III en 438. La dernière trace d’une interdiction de la gladiature sera le code de Justinien à Constantinople au VIème siècle. Après cela, nous pouvons considérer ces spectacles comme définitivement abolis.

De plus, le peuple a trouvé ses nouveaux héros à travers les martyrs chrétiens. Un relai qui montre finalement que Rome ne sait se défaire complètement de ces effusions de sang et de violence…

cela montre néanmoins que, des siècles plus tard, les jeux et

leur abolition font toujours écho dans les esprits.

Références :

1 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 20.

2 G. Ville, "Religion et politique : comment ont pris fin les combats de gladiateurs", p. 652.

3 G. Ville, "Religion et politique : comment ont pris fin les combats de gladiateurs", p. 661.

4 G. Ville, "Religion et politique : comment ont pris fin les combats de gladiateurs", p. 652.

5 G. Ville, "Religion et politique : comment ont pris fin les combats de gladiateurs", p. 654.

6 G. Ville, "Religion et politique : comment ont pris fin les combats de gladiateurs", p. 654.

7 Pline le Jeune, Lettres, IX, 6.

8 G. Ville, "Religion et politique : comment ont pris fin les combats de gladiateurs", p. 658.

9 G. Ville, "Religion et politique : comment ont pris fin les combats de gladiateurs", p. 659.

10 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 343.

11 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 348.

12 G. Ville, "Religion et politique : comment ont pris fin les combats de gladiateurs", p. 669.

13 G. Ville, "Religion et politique : comment ont pris fin les combats de gladiateurs", p. 670-671.

14 A. Bernet, Histoire des gladiateurs, p. 349.